أرسلان درويش

كاتب ومخرج مسرحي

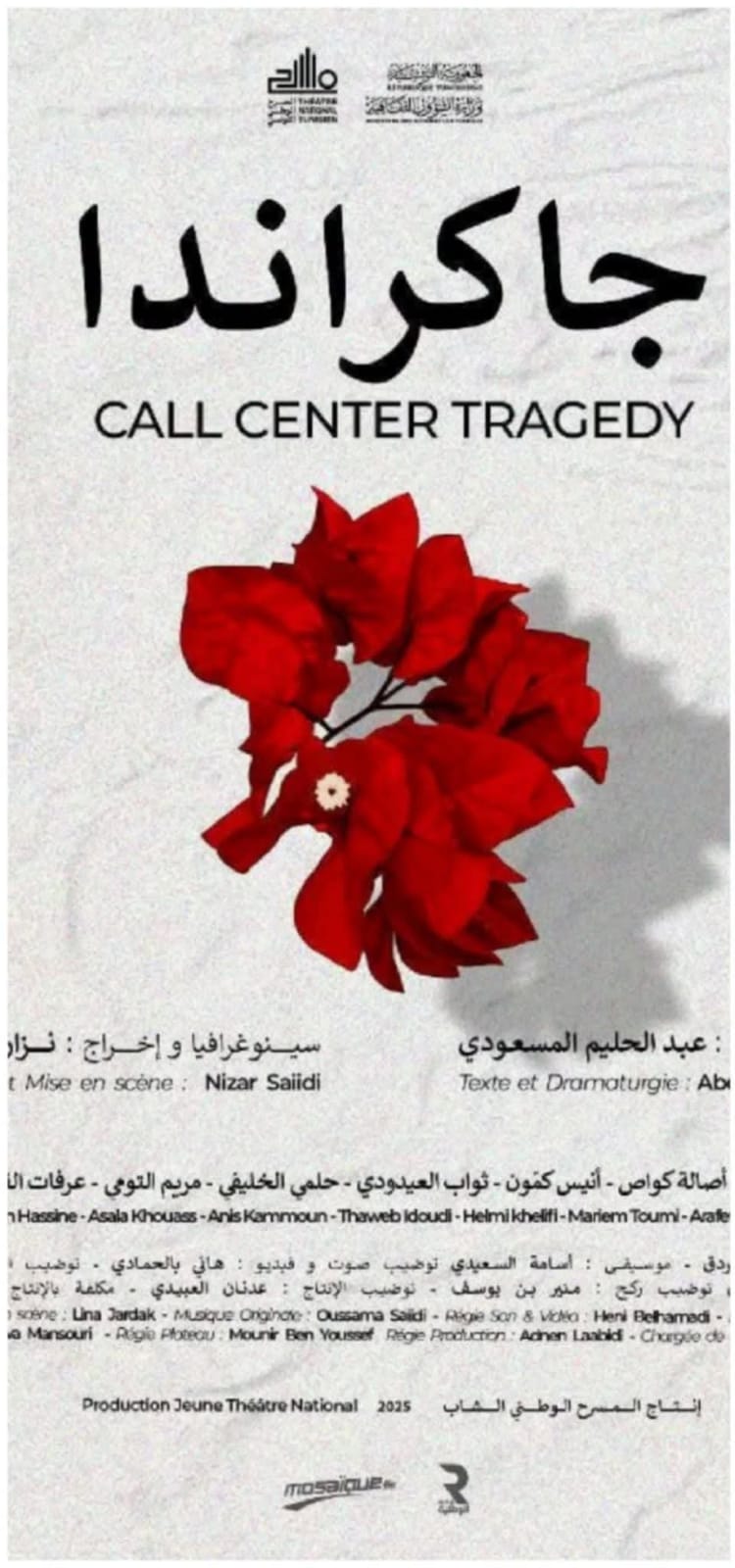

جاكاراندا.. حين يتصدّع الزمن ويتهشّم المعنى: مسرح يكشف ما حاول العالم إخفاءه

منذ أن وطأة مسرحية (العوّادة) للفاضل الجعايبي وفاضل الجزيري عتبة المسرح في بغداد قبل عقود ، لم يعد المسرح التونسي عابراً في ذاكرة من شاهد ذاك العرض وانا (كمتلقي كوردي) كنت واحد منهم! ، بل صار “نبرة” خاصة في مخيالنا المسرحي ؛ نبرة مكتوبة بدم اللغة، ومشحونة بصلصال الأرض، حيث انفتحت لنا تونس ـ من خلال فنّها المسرحي ـ كمرآة أخرى لا تُشبه سائر المرايا، لا تكتفي بأن تعكس، بل تُعالِج: تُنكئ جرحاً، وتفضح بُنية، وتفتح سؤالاً. منذ ذاك الحين وأنا أحمل في داخلي انحيازاً جماليّاً ووجدانياً للمسرح التونسي، ذلك المسرح الذي يشبه الشرارة الأولى التي تفتح الوعي على احتمالاته القصوى. وما بين تلك الأمسية القديمة واليوم، ظلّت تونس خشبةً من الضوء ، خشبة صاغ ملامحها مبدعون كبار مثل (فاضل الجعايبي والمنصف السويسي وتوفيق جبالي وجعفر القاسمي وغيرهم) من مبدعي المسرح التونسي الذين جعلوا من الخشبة فضاءً للمعنى لا للزخرفة، ومن الممثل مرآة للمجتمع لا مجرد مؤدٍّ لدور. في هذا السياق يأتي عرض (جاكراندا)، بوصفه مشروع جديد في سلسلة هذا النَسَغ المسرحي العميق ، يشتغل على المسكوت عنه في المجتمع التونسي المعاصر: وهن الأجيال الجديدة أمام عولمةٍ تتوحش في صمت، واستغلالٍ اقتصادي يُخفي أظافره في الروتين اليومي الممل.

على هذه الأرضية و ضمن فعاليات (مهرجان بغداد الدولي للمسرح في دورته السادسة أكتوبر 2025 ) المكللة بعروض استثائية؛ أتى مشروع (عبدالحليم المسعودي) و (نزار السعيدي ) في (جاكراندا) إنتاج مؤسسة المسرح الوطني التونسي ، مشروعٌ يتجاوز العرض، ليدخُل منطقة تأسيس وعي جديد للمسرح حيث يتحوّل النص إلى جهاز تفكيك للسلطة الرمزية، ويتحوّل الجسد التمثيلي إلى أداة قراءة للعالم، ويتحوّل المكان المسرحي إلى منطقة اشتباك معرفي لتقف التجربة المسرحية التونسية مجددا" عند عتبة الوعي المعاصر، لا باعتبارها مجرد عرض فني، بل كمشروع فكري وجمالي عميق، يشتغل على تفكيك البنية الاجتماعية والسياسية والنفسية للمجتمع التونسي ما بعد الثورة التونسية 2011. فهي ليست مسرحية منفصلة عن محيطها، بل جزء من مشروع دراماتورجي متكامل، ينهل من الواقع ويعيد صياغته، بهذا المعنى، فإنّ العرض يضع نفسه تلقائياً في موقع النقاش العالمي حول المسرح الذي لا يكتب نهايات ، بل يترك النهاية داخل المتلقّي. مستفزا"ً لوعيه، ومتجاوزاً الأطر السردية التقليدية نحو بنية عرضية تقوم على خلخلة المسلّمات، وعلى استحضار الأسئلة التي طال تعليقها. وهذا ما سأحاول تناوله في محطات مختصرة.

· الدراماتورجيا : هيكل المشروع المسرحي المشترك للمسعودي والسعيدي

منذ اللحظة التي يبدأ فيها عرضُ (جاكراندا) بالتجلي فوق الركح، يتّضح أنّنا لا نلج فضاءً مسرحيّاً اعتيادياً، بل ندخل نطاقاً أقرب إلى غرفة اختبار تُعرَّض فيه التجربة الإنسانية إلى إضاءة كاشفة لا تُبقي على الغموض. يظهر العرض كأنه يقيس قدرة الفرد على مواجهة زمنٍ تراجعت فيه سلطة اللغة، وتزعزعت دلالاتها، حتى غدت الكلمات نفسها موضع مساءلة، معلّقة بين ما تعِد به وما تكشفه من فراغٍ داخلي لا يمكن تجاهله. ف(المسعودي والسعيدي) لا يصنعان عرضاً يُروى، بل عرضاً يُجرَّب؛ تجربة وجودية قبل أن تكون تجربة جمالية، ومساءلة قبل أن تكون تمثيلاً.

والكتابة الركحية في (جاكراندا) لا تنطلق من رغبة في تقديم واقع، بل من رغبة في تفكيك الطريقة التي نرى بها الواقع. الجرح الذي تشهره منذ بدايتها ليس زخرفة، بل هو شرفة فكرية يُطلّ منها مساحةٌ ثالثة بين الرؤية والجرح و فتحة يتسرّب منها صدى تكسّرنا الخفيّ.

يتقدّم العرض لا بوصفه رواية تُروى، بل كمنقاشٍ يحفر في صخر الذاكرة؛ يدخل من شقّ صغير في وعينا، كأنّ جرحاً قديماً هو الذي يفتح له الطريق. فما نراه على الركح ليس بحثاً عن قصة، بل محاولة لالتقاط الارتجاجات التي يخلّفها زمن مضطرب، زمن صار فيه كل شيء واقفاً على أطراف المعنى. هنا يعمل القلق كمحرّك سرّي: قلقٌ ما بعد الثورات، ذلك الذي جعل العالم يبدو عالقاً بين حافتين متجاورتين—حافة انهيار السرديات التي كانت تمنح الوجود شكله، وحافة انطفاء الأمل في أن يكون للإنسان غدٌ يمكن الوثوق بملامحه.

(عبد الحليم المسعودي) كمؤلف ، لا يكتب نصاً يسبق العرض، بل يكتب نظاماً معرفياً يسبق التلقي بمنظورٍ نقدي يعيد تركيب العلاقة بين الذات والمشهد. فالشخصيات الثماني في مركز النداء لا تظهر كمجرّد وحدات تمثيل، بل كذواتٍ مثقّفة تنحدر من فضاء جامعي، مُتعددة اللغات، تُدفع بخفوتٍ محسوب إلى بنية عمل تُعيد تشكيل وعيها من الداخل.

وهنا، تتحوّل الوظيفة اليومية إلى مسرح لهيمنة ما بعد كولونيالية؛ هيمنة لا تُشهِر سلاحها، بل تُخفيه داخل الزمن نفسه: زمنٍ يُستنزَف، وصوتٍ يُفرَّغ، ولغةٍ تُعاد صياغتها لتخدم منظومة لا تُرى.

ومع اتساع هوّة اليومي، ينكشف ما كان خفياً: إذ يجد هؤلاء الشباب أنفسهم منجرفين ، نحو ممارسات تتجاوز حدود الأخلاق والقانون ،لا بوصفهم شركاء، بل بوصفهم ضحايا آليات تُحوِّل مهاراتهم اللغوية ومعرفتهم الأكاديمية إلى أدوات في منظومة لا تكشف وجهها.

في هذا الفضاء، يتحوّل الجسد إلى وسيط، واللغة إلى ممرّ، والإنسان إلى ظلٍّ يعمل فيما لا يعرف أنه جزءٌ من آليّاته.. عالم يشتغل بوسائل استعمارية جديدة ناعمة، متلصّصة، ومتنكرة في هيئة (وظيفة) لكنّها أكثر قدرة على إخضاع الروح من أي قوة صلبة في الأزمنة الماضية.

من هنا، ( جاكراندا) ليست مسرحية عن تونس فقط، بل مسرحية عن عالم ما بعد 2011، عالم يعيش في فراغٍ بين تفكك المعنى واستحالة إعادة بنائه.

اما (نزار السعيدي) من جهته فهو يحول المشروع الدراماتورجي الى بنية اخراجية ، وهو يتعامل مع النص بوصفه نواة تحتاج إلى استكمالٍ عضوي داخل جسد العرض. وهو يدخل إلى المشروع الدراماتورجي الذي صاغه (المسعودي) لا ک(مخرج) يطوّع النص، بل كـ(طرفٍ مؤسِّس) في إنتاج منطقه الداخلي.

فالعرض في (جاكراندا) لا يقوم على ثنائية النص/الإخراج، بل على وحدة عضوية يُعاد فيها بناء الدراماتورجيا داخل الفضاء، بحيث يصبح الإخراج امتداداً لا ينفصل عن الكتابة، والكتابة بنية لا تستكمل معناها إلا داخل شروط الركح.

بهذا المعنى، لا يظهر السعيدي بوصفه منفّذاً لخطاب مكتوب، بل بوصفه مكمِّلاً لآليات النص، ومشاركاً في صياغة (نظام العمل) داخل العرض. فكلّ اختيار إخراجي لا يأتي كقرار جمالي منفصل، بل كتتمّة لإحالات النص وإيقاعه.

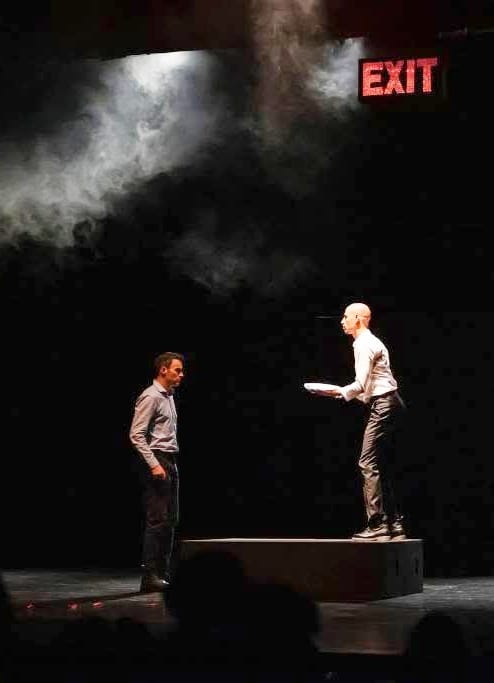

هذا العرض لم يتكئ على البهرجة، بل على دقة الاشتغال، وعلى استحضار الذكاء الجمعي لطاقم العمل المسرحي: الممثلون، فريق السينوغرافيا، الإضاءة، التصميم الحركي، الموسيقى التي بدت كأنها تنبض من عمق الصمت أكثر مما تصدح. هذا التماسك لم يكن وليد الصدفة، بل جزءاً من فلسفة إخراجية تعتبر العرض وحدة عضوية، لا أجزاءً متناثرة.

لقد اشتغل (السعيدي) على الصورة المسرحية بوصفها شريكاً في إنتاج المعنى. الحركة التي يبنيها للممثل لا تفسّر الجملة، بل تُخضع الجملة لامتحان جسديٍّ يكشف ما لم تستطع الكلمات قوله. فالجسد في رؤيته ليس أداةً لتنفيذ الحوار، بل جهازاً يختبر قدرة اللغة على البقاء، في الوقت ذاته، يتعامل( السعيدي ) مع الضوء كتقنية دراماتورجية موازية، لا كمؤثر بصري. فالإضاءة (سلطة) تنظّم الحضور، وتحدّد المساحة المسموح بها لكل شخصية، وتعيد توجيه انتباه المتلقي نحو التفاصيل التي لا يُفصح عنها الخطاب المنطوق. بوصفه عنصراً بنيوياً ينظّم مسار الإدراك و يحدّد المساحة المتاحة للمعنى ..

أما الصمت، فيحوّله (السعيدي) إلى أداة دراماتورجية بامتياز، إلى طبقة كاملة من الكتابة التي لا تنطقها اللغة. الصمت في (جاكاراندا) ليس توقفاً بين مقطعين، بل لحظة يتقدّم فيها الوعي على الكلام. إنّه مساحة يُعاد فيها اختبار المعنى، (الصمت) هنا يكشف أكثر مما يُخفي، ويعمل كجزء لا يتجزأ من المعمار الدراماتورجي، ويمثّل الوجه الأكثر حدّة للتوتر الداخلي الذي تشتغل عليه المسرحية.

لقد وسّع (السعيدي) من وظيفة الدراماتورجيا لتصبح مجالاً حركياً وبصرياً، وليصبح الإخراج نفسه جزءاً من (نظام إنتاج الدلالة) داخل العرض، هنا تتداخل مسؤوليات التأليف والإخراج، فيتحوّل العمل إلى ما يشبه (كتابة مزدوجة): كتابة لغوية على الورق، وكتابة ركحية على الخشبة.

وما يعمّق هذا الاشتغال العضوي في العرض هو الكيفية التي تعامل بها (السعيدي) مع الممثلين؛ إذ لم ينظر إليهم كحاملي أدوار، بل كـ بؤر اختبار داخل المختبر الجمالي للعرض. لقد أعاد توزيع الطاقة بينهم على نحوٍ يجعل كل جسد نقطة عبور داخل البنية الكلّية، لا مركزاً لها؛ وكل حضور جزءاً من دائرة لا تسمح لفردٍ بالهيمنة، بل تدفع الجماعة لتتشكل ككتلة حسّية واحدة، تتنفس وتتحرك كجسد مركّب.

في هذا التكوين، لا يعود الأداء مجرد استجابة للنص، بل يتحول إلى امتداد عضوي للدراماتورجيا؛ فالإيقاع الذي يصنعه الممثلون ليس تمثيلاً فحسب، بل برهان حيّ على الفكرة التي ينهض عليها العمل. وهكذا يغدو الجسد على الركح شاهداً على الانهيار الذي يتحدّث عنه النص: لا يرويه، بل يعيشه؛ لا يصوغه، بل يتصدّع معه.

بهذا المعنى، يصبح الأداء نفسه بنية معرفة، والجسد نفسه وثيقة، والركح فضاءً تُكتب فيه الحقيقة عبر حركة لا يمكن اختزالها في اللغة وحدها.وهكذا، يتشكّل العرض في النهاية كمنظومة واحدة، حيث لا يعود بالإمكان فصل النص عن الإخراج، ولا الإخراج عن الدراماتورجيا.

ويظهر الاشتغال الجماعي في «جاكراندا» بوصفه تجلّيًا مركزياً للدراماتورجيا؛ إذ يعيد العرض تعريف بنية العمل المسرحي عبر الانتقال من منطق “التنسيق التقني” إلى منطق الدراماتورجيا البنيوية التي تُعلي من قيمة الاندماج العضوي بين العناصر. فالأداء، والسينوغرافيا، والإضاءة، والإيقاع الصوتي–الحركي، تتداخل ضمن ما يمكن توصيفه نقديًا بـ المنظومة الأدائية المتشابكة، حيث تُقرأ العناصر بوصفها شبكة دلالية تعمل كوحدة إنتاجية واحدة.

إنّ هيمنة هذا النسق الدراماتورجي هي ما يمنح (جاكراندا) قوّتها الإدراكية وقدرتها على توليد خطاب بصري–معرفي يتجاوز المباشرة، ويُفعّل لدى المتلقي آليات استقبال عالية الحساسية، تجعل العرض يعمل كنظام تأثيري متكامل، لا كرسالةٍ تُقدَّم من الخارج.

ورغم قتامة المناخ الدرامي، لا ينزلق العرض إلى خطاب اليأس أو إلى استثمار الألم بوصفه مادة إثارية. إنه يكشف الجرح من دون ابتذاله، ويستثمر المأساة بوصفها أداة تفكير لا وسيلة تأثير عاطفي. وفي هذا المنظور، يتحوّل العرض إلى مشروع تأملي يوسّع قدرة المتلقي على إدراك ما يُخفى عادة خلف اليومي، وعلى سماع ما تعجز اللغة المعتادة عن قوله.

وعند لحظة قطع اللسان- لحظة الذروة الرمزية - ، لا تُقدَّم الصورة باعتبارها صدمة مرئية، بل باعتبارها إعلاناً عن بلوغ اللغة حدودها القصوى، وعن تهديد مباشر لموقع الإنسان في العالم؛ إذ يصبح فقدان الصوت علامة على تآكل الذات لا على عجزها المؤقت. هكذا يرسّخ العرض حضوره بوصفه قراءة نقدية لانهيار الخطاب قبل انهيار الإنسان نفسه.

• العنوان : ( جاكراندا ) هل يمكن للجمال أن يخفي الانهيار؟

يأتي العنوان في (جاكراندا) لا بوصفه اسمًا يعرّف العرض، بل بوصفه باباً للوعي، ففي المسرح التقليدي، يكون العنوان لافتةً أو مفتاحاً سردياً، أمّا هنا فهو (بنية تفسير) قبل أن يكون دلالة. إنّه سؤال، لا علامة. نداء، لا تعريف. وكلّ ما يأتي لاحقاً - من الحركة، ومن الصوت، ومن الإيقاع - يبدو وكأنه يتسرّب من الشقّ الأول الذي يفتحه هذا العنوان في وعي المتلقي.

إنّ (جاكراندا) ليست شجرة فقط؛ إنّها استعارة طبقية، استعارة لجيلٍ كاملٍ يملك لوناً، ويفتقد جذراً. شجرة جميلةٌ في ظاهرها، دخيلةٌ في تربتها، مزروعةٌ في غير سياقها، مثل كثير من الرموز التي أصبحت تزيّن مدننا ، بينما تمتد جذورها في تاريخ لا يشبهنا. ولهذا يتحوّل العنوان هنا إلى مرآةٍ للاغتراب المعاصر: جمالٌ معلّق فوق تاريخ مضطرب.

من هنا، يبدو عنوان (جاكراندا) أقرب إلى سؤال وجودي منه إلى تسمية. وكأنّ العرض يقول:

هل يمكن للجمال أن يخفي الانهيار؟ وهل يمكن لشجرةٍ زُرعت في تاريخ استعماري أن تتحوّل إلى رمز للهوية؟ ، أم أنّ الهوية نفسها أصبحت شجرةً مزروعة في تربة غير متجانسة؟

وتبرز قيمة العنوان حين يُقرأ من زاويته التاريخية؛ فـ(جاكراندا) لم تدخل تونس بوصفها اختياراً جمالياً، بل كجزء من لحظة استعمارية سعت فيها القوى الأجنبية إلى إعادة تشكيل المدينة وفق مخيلتها الخاصة.

كانت الأشجار يومها أدوات في مشروعٍ أوسع لإعادة ترتيب المشهد الحضري، كما لو أنّ الذاكرة يمكن أن تُعاد صياغتها عبر لونٍ يُزرع، وظلٍّ يُمدّد، وملامح جديدة تُفرض على الفضاء العام.

من هنا، يصبح استدعاء (جاكراندا) فوق عرضٍ يتناول انكسار الجيل وانسداد اللغة فعلاً نقدياً بامتياز؛ أشبه بعملية تنقيب دلالي تكشف ما حاول التاريخ طمسه: أن الجمال الذي أريد له أن يكون محايداً، كان في الأصل جزءاً من فعل هيمنة ناعم، وأن الرمز الذي زُرع لتزيين المدينة يحمل داخله أثراً لماضٍ حاول المستعمِر أن يكتبه بالألوان والمشهد، قبل أن يكتبه بالقانون والسلاح..

هذا ما يجعل (جاكاراندا) ليست مسرحاً تونسياً فقط، بل وثيقة ما بعد كولونيالية تُقرأ في سياق عربي أوسع. اما عنوان (Call Center Tragedy) الذي يرافق العنوان الأمّ فهو يضاعف هذه الطبقة. لأنه يضيف زاوية رؤية. التراجيديا لا تظهر نتيجة حدث عظيم، بل نتيجة تكرار يوميّ، نتيجة وظيفة تبتلع الزمن، نتيجة صوتٍ يتقطع داخل سماعة. ليتحول العنوان الإنجليزي إلى مفتاح يوضح ما يخفيه العنوان العربي: (الجاكراندا) ليست جمالاً؛ الجاكراندا مأساة يومية يعيشها جيل معلّق بين شاشة ووظيفة وخيبة.

وتكتسب دلالة العنوان أهمية مضاعفة عند مقاربته من زاوية أنثروبولوجية- سياسية، إذ تتحول ( جاكراندا ) إلى إطار مفهومي يمكن من خلاله قراءة البنية الراهنة (للهوية) في السياق العربي.

فالشجرة، بما تحمله من تاريخ رمزي يتأرجح بين دلالات النشوء والانقطاع، تُستعاد هنا كعلامة على فقدان الارتباط بين الأصل ومساره التاريخي. إنّها تُحيل إلى وضع اجتماعي–سياسي يتسم بانفصال الامتداد المعرفي والثقافي عن جذوره، وإلى جيلٍ يعيش داخل بنى حضرية وحداثية لا تنتج انتماءً ثابتاً ولا تقدّم تصوراً مستقبلياً مستقرّاً . ومن هنا، يصبح العنوان أداة تحليل لواقع يتشكل ضمن شروط غير نابعة من سياقه الذاتي؛ واقع تُعاد فيه صياغة الهوية ضمن فضاء سياسي واقتصادي تنتجه قوى فوق–محلية، ما يجعل الانتماء ذاته في حالة تعليق دائمة. ومن هنا يتخذ العنوان موقعه المركزي في المشروع المسرحي: فهو لا يقدّم إطاراً جماليّاً فحسب، بل يحدّد البنية المفهومية التي يشتغل عليها العرض، بما تتضمنه من أسئلة حول الجذر، والشرعية التاريخية، وشروط الانتماء في زمن تتزايد فيه مظاهر الانفصال بين الذاكرة الجماعية ومتطلبات الحاضر السياسي.

• أشنكون؟ : اللحظة التي تنكسر فيها اللغة وتبدأ الدراماتورجيا

منذ اللحظة الأولى، يظهر سؤال ( أشنكون؟) كجرح مفتوح لا كسؤال عادي. فالدارجة التونسية التي تُنطق هنا ليست صوتاً محلياً، بل سؤالاً وجودياً يعرّي هشاشة الذات. إنها ليست (من أنتم؟)

بل: ( هل يمكن لوجودكم أن يملك معنى؟ )

هذه اللحظة تمثل نقطة الانعطاف التي تتحرّر فيها الدراماتورجيا من أسر اللغة الفصحى، وتتحوّل إلى تشريح للهوية. فالدارجة هنا تعمل كـ أداة حفر في طبقات الوعي، وليست أداة تواصل. إنها لغة البشر حين تنهار أنظمة الخطاب الرسمي.

بهذا، يصبح السؤال الأول هو الركيزة الدراماتورجية التي تدور حولها كل تحوّلات النص. إنه ليس افتتاحية، بل علامة انهيار. ليس سؤالاً، بل عتبة للتحوّل.

كما أن (المسعودي) لا يمنح الشخصيات تاريخاً أو خلفية درامية؛ لأن الماضي غير مهم في عالمٍ لا يستطيع تفسير حاضره. كل شخصية تُصنع من داخل اللحظة، من ضغط الجملة، ومن توتّر الجسد.

إذن، الشخصيات ليست (من هي؟)، بل(كيف تسقط؟).

ولذلك، يتعامل العرض مع الممثلين كـ ناقلين لصدمة لغوية، لا كمجسّدين لشخصيات مكتوبة. وليس من قبيل المصادفة أن يعتمد النص على فراغات واسعة بين المشاهد والجمل، فالفراغ هنا ليس غياباً درامياً، بل بنية اشتغال. إنه الفراغ الذي يصفه (موريس بلانشو) بأنه ؛ المجال الذي تتكلم فيه اللغة بصمتها.

كما أن الدراماتورجيا تشتغل على تفكيك اللغة بوصفها أداة قمع، لا بوصفها أداة تواصل

فالعبارات الجاهزة التي يكرّرها موظفو مركز النداء ليست عبارات تقنية، بل أصفاد لغوية. كل جملة يتم تلقينها هي تقييدٌ جديد للذات. هكذا، يصبح مركز النداء فضاءً لتصنيع الخضوع، كما تصفه دراسات (أشيل مبيمبي) عن (تحوّل الإنسان إلى وظيفة)

اما الممثلون فهم لا يتقدمون نحو ذروة درامية، بل نحو تزامن انهيار. كل شخصية تسقط بتردد مختلف، لكن الناتج النهائي هو موجة جماعية واحدة. هنا تتجلى العبقرية الدراماتورجية (للمسعودي والسعيدي): إنهما لا يبنيان حبكة، بل منحنى انهيار. وبذلك، يصبح العرض خريطة سقوط أكثر منه قصة.

• الجسد كمشهدية للوعي

يقدّم الأداء في (جاكراندا) نموذجاً يبتعد عن المقاربة التمثيلية التقليدية، وينتقل نحو فهم الجسد بوصفه حاملاً معرفياً يكشف البنية الداخلية للوعي. فالممثل لا يُقارب الشخصية من خلال مهارة الأداء وحدها، بل من خلال تحويل جسده إلى آلية لإظهار العمليات الذهنية والانفعالية التي تحكم وجود الفرد داخل السياق الاجتماعي والاقتصادي المطروح في العرض.

وفي هذا الإطار، يُقرأ الجسد كمساحة يتجلّى فيها الضغط الوجودي: إذ تُصبح الحركة—بأنماطها من الانكماش، التوتر، التقدّم، أو الانسحاب—مؤشرات دلالية على حالة وعي تتأرجح بين الفعل والعجز، وبين محاولة المحافظة على الذات وانهيار قدرتها على التماسك.

الممثل هنا لا يتحرك استجابةً لإرادة الشخصية داخل النص، بل وفقاً لمنظومة انفعالية يفرضها الانهيار الداخلي الذي يشكّل محور التجربة الدرامية.

وبذلك يتحوّل الأداء إلى مكوّن بنيوي في الخطاب المسرحي: فهو ليس تمثيلاً للدور بقدر ما هو عرض دينامي للتحولات التي تصيب الوعي الفردي داخل بيئة تُعيد إنتاج التوتر والقلق.

إنّ الجسد، وفق هذه المقاربة، يصبح موقعاً معرفياً يُمَكّن المتلقي من قراءة البنية الوجودية للشخصية عبر مستويات الحركة، لا عبر اللغة المنطوقة فقط.وهذا يضع الأداء تحت ما تسميه إريكا فيشر–ليشته بـ (التجسّد بوصفه موضع إنتاج المعنى)

لا ينبني الأداء في (جاكاراندا) على النص بوصفه مرجعاً حصرياً، بل يتشكّل داخل طبقات ما قبل اللغة: في الصمت بوصفه حاملاً دلالياً، وفي التوتر الذي يكشف الحدود القصوى للخطاب.

إنّ ما ينتجه ( نزار السعيدي ) في هذا السياق ليس تمثيلاً بالمعنى التقليدي، بل بنية مشهدية تتعامل مع الممثلين كـ وحدات إدراك حسّي تستقبل المؤثرات الوجودية للعرض وتعيد تنظيمها داخل الفضاء الركحي.

وبذلك تتحوّل الخشبة من فضاء للأداء إلى حيّز لظهور الوعي، حيث يصبح الجسد وسيطاً إبستمولوجياً يتيح قراءة التحولات الداخلية التي يعيشها الفرد.

يتجاوز العمل نموذج (التمثيل التقني) المرتبط بمقاربات الأداء الكلاسيكية، ليتجه نحو تصوّر يقوم على فهم الجسد باعتباره موقعاً لإنتاج الدلالة وليس أداةً لتمريرها. فالأداء لا يقوم على محاكاة الشخصية، بل على الكشف عن دينامياتها الداخلية من خلال منظومة حركية وانفعالية تؤدي وظيفة معرفية داخل البنية الدرامية.

وبذات المنحى يُدرِج جاكاراندا..حين يتصدّع الزمن ويتهشّم المعنى: مسرح يكشف ما حاول العالم إخفاء ضمن ما يمكن تصنيفه كـ أداء يتخطّى التمثيل، إذ يركز على العمليات الإدراكية التي يمرّ بها الممثل أثناء اشتغاله على الدور، لا على تقنيات البناء النفسي للشخصية. هذا الانتقال من التمثيل إلى الوعي يجعل الأداء جزءاً لا يتجزأ من الخطاب المسرحي، لا تابعاً له، ويمنحه وظيفة تحليلية تتجاوز السرد لتدخل في صلب إنتاج المعنى.

ثمانية ممثلين يشكّلون نسيجاً واحداً، لكن ليس نسيجاً متناغماً أو سلساً؛ بل نسيجاً متصدّعاً، تتفاوت فيه الاهتزازات، وتتراكب فيه الأصوات، وتتجاور فيه الانهيارات. وهكذا، لا تتقدّم الشخصيات نحو ذروة، بل تتقدّم نحو اهتزاز مكتمل. وتظهر القوة الجماعية لكل من:

( حمودة بن حسين ، أصالة كواص ، أنيس كمون ، ثواب العيدودي ، حلمي الخليفي ، مريم التومي ، محمد عرفات القيزاني ، حسناء غنّام) في لحظة تتساوى فيها توتّرات الأجساد، كما لو أن الخشبة كلها تومض بتردّد واحد. و يحتل الصوت مساحة محورية، لكنه ليس صوتاً لغوياً؛ إنه صوت التشنّج، صوت ضغط يُنتَج من حنجرة تتكسّر تحت ثقل العبارة.

فالكلمات التي يكررها موظفو مركز النداء ليست كلمات، بل أجسام ثقيلة تنزل في الحنجرة كما ينزل الغبار في الرئتين. يتحوّل النداء (الوظيفي) — مثل جمل الاستقبال وإعادة الصياغة والتهدئة — إلى ما يشبه آلة لتفريغ الذات.

فالصوت هنا لا يملك حرية، بل يُساق إلى (النبرة) المطلوبة. والنبرة ليست موسيقية، بل إجبارية. وهذا ما يُظهر بجلاء أنّ الأداء الصوتي ليس محاولة لخلق معنى، بل محاولة للبقاء على قيد الوعي.

اما (الصمت) في (جاكاراندا) فهو ليس فراغاً بين جملتين؛ الصمت هو استراحة الجسد من اللغة. هو المنطقة التي ينسحب فيها الكلام كي يترك الوعي مكشوفاً. ولذلك، كان الصمت في هذا العمل الطبقة الأعلى من طبقات الأداء.

الصمت هنا يشبه ما وصفه (موريس بلانشو) بـ (المساحة التي تُنطق فيها الحقيقة والتي لا تستطيع اللغة حملها) ، فالممثل لا يسكت ليتوقف؛ بل يسكت كأنه يعترف بفشل اللغة في مقاومة الانهيار.

وفي هذا العرض يشتغل (السعيدي) على هندسة الفراغ أكثر من هندسة الامتلاء. فالممثل لا يملأ المكان؛ بل يكشف الفراغ حوله، والفراغ هنا ليس حيّزاً خالياً، بل ضغطاً. كل خطوة محسوبة، كل انتقال مرسوم، لكن ليس وفق منطق الحاجة الدرامية، بل وفق منطق الانهيار التدريجي.

وعلى الرغم من أن العرض يشتغل على تفكيك قدرة اللغة على الإنقاذ، إلا أن الأداء يكشف عن مستوى آخر من المقاومة: الجسد نفسه.

فحين تنزلق اللغة إلى تكرار رتيب، وحين تتحوّل إلى وظيفة، يبقى الجسد هو النافذة الأخيرة للحرية. وهكذا، يتحوّل الأداء إلى مقاومة صامتة. ولذلك، كان مشهد ( قطع اللسان) لحظة قاتمة، لكنه ليس هزيمة؛ بل إعلاناً لحقيقة وجودية؛ ففي المشهد الختامي، حين ينقطع اللسان، يعلو صوت الطاووس، ويصبح الجسد هو الوثيقة الأخيرة. لغة صامتة، لا تحتاج إلى صوت، ولا تطلب تفسيرا، الجسد ينحني كغصن تحت الثقل؛ يطوي نفسه ويصبح علامة على سقوط المعنى. هذه اللحظة تلخّص كل عمل الأداء في المسرحية: الجسد ليس وسيلة للتعبير، بل أداة للتشريح؛ ليس وسيطاً، بل موقعاً.

• الدراماتورجيا: بوصفها إعادة تعريف للركح كبنية إدراكية وأنطولوجية مولِّدة للفعل

في (جاكراندا)، لا يُعامل الفضاء بوصفه حيّزاً احتوائياً، بل بوصفه نظاماً إدراكياً وبنية أنطولوجية تُنتج الفعل المسرحي بدلاً من تَلقّيه. إنّ الدراماتورجيا هنا تقوم على فهم الفضاء كعنصر توليدي يحدّد إيقاع الجسد، ويعيد تشكيل علاقة الأداء بالزمن، ويحوّل اليوميّ إلى مادة دلالية قابلة للتأويل. وبهذا، يصبح الفضاء جزءاً من آلية التفكير المسرحي لدى المسعودي والسعيدي، وجزءاً من مشروعهما في توليد المعنى فالفضاء هنا تُعيد تنظيم حركة الجسد وتموضعه، وتحوّل المكان إلى عامل فاعل في تشكيل الدلالة.

لا يصمّم (نزار السعيدي) فضاءً يسمح بالحركة، بل فضاءً يفرض شروطها؛ فضاء يوجّه الممثل، ويقيّد حركته، ويعيد تحديد مسارات الفعل من خلال بنيته. وهكذا يصبح التفاعل بين الجسد والمكان جزءاً من آلية الأداء، لا من محيطه.

بذلك تُقرأ الخشبة كـ نظام تشغيل يساهم في إنتاج الفعل المسرحي، ويؤدي دوراً مركزياً في بناء الوعي داخل التجربة. فالفضاء لا يعمل كوسيط مادّي، بل كـ بنية معرفية تشترك في صياغة المعنى وتحديد آليات تلقيه ؛ هيكلٌ يتراكم فيه الضوء والظل، وتتحول فيه الفراغات إلى حافظات للوعي، وهو ليس معطى ثابتاً، بل بنية قوة تتشكل عبر حركة الجسد والصوت والسلطة.

بهذا، يصبح المكان فعلًا لا حاوية، وصوتًا لا صمتاً هندسياً. وتتحوّل السينوغرافيا إلى معمار لإنتاج الإحساس، لا إلى ترتيب بصري للمشهد.

اختيار Tanit Call Center كموقع محوري للعرض ليس خياراً سيميائياً بسيطاً، بل إعلان عن الفضاء كبنية استعمارية ناعمة. فهذا المركز الذي يبدو مكاناً للتواصل، هو في الحقيقة مصنع صمت؛ مكان تتدفّق فيه الأصوات دون أن تصل، وتتكلم فيه الجمل دون أن تستقر، وتتحرك فيه الأجساد دون أن تتقدم.

إنّ مركز الاتصال لا يعمل كساحة تمثيلية، بل كـ تجسيد لفقدان السيادة على الزمن والمعنى واللغة ، فالمكان هنا ليس مكاناً، بل لحظة انهيار مستمر؛ حشدٌ من الأصوات التي لا تعود، وعقول تعمل بلا ذاكرة.

بهذا، يتحوّل الركح إلى وعاء لإنتاج الإدراك، تماماً كما تشير فيشر–ليشته عندما تحلل المسرح بوصفه وسيطاً يعيد تشكيل ما نسمّيه (انتباه المتلقي).

إنّ الجمهور لا يرى المكان، بل يعيش فيه. وهذا هو الفارق الجوهري بين السينوغرافيا التقليدية، والسينوغرافيا التي يُنتجها (نزارالسعيدي).

فالإضاءة في (جاكراندا) هي ليست عنصراً جمالياً؛ إنها سلطة. والضوء عند المخرج يشتغل بدقة جراحية :

يرتفع حين يشتد الضغط،

يهبط حين يتراجع المعنى،

يتوهّج حين يقترب الانهيار.

إنه ما يشبه (مشرطاً بصرياً) يشرح الوعي، لا جسد الشخصية. فالإضاءة هنا ليست حيادية، بل حقل قتال. إنها تعلن ( كمية الوجود ) المسموح بها لكل ممثل: كم يستطيع أن يتحمل، كم يمكنه أن ينطق، كم يمكنه أن ينهار. ولهذا يشعر المتلقي بأن الضوء يسائله. كما لو أنّ خشبة المسرح تحوّلت إلى غرفة استجواب: ضوء حاد، وجه مكشوف، سؤال بلا إجابة.

ولعل الظلال في العرض ليست نقيض الضوء، بل امتداده المظلم. ظلالٌ تتحرك في أطراف المشهد كأنها بقايا معنى، أو أشباح لغة فقدت جذورها. وهذا الانزلاق بين الضوء والظلّ يخلق (جغرافيا الوعي)، حيث تتحول الأماكن غير المضاءة إلى مناطق محذوفة من الذات. هكذا يبدو الظلّ ليس ساتراً، بل مكمّلاً للجرح، كما لو أنّ المكان نفسه يكمّل البنية النفسية للشخصيات.

والحركة في (جاكراندا) لا تخضع للسيناريو، بل لـ موجات السقوط. فالأجساد لا تنتقل لتعبّر، بل لتبحث عن (مناطق تنفّس) وهنا يظهر إدراك إخراجي عميق، إذ يشتغل (السعيدي) على الحركة كما يشتغل مهندس خرائط على شبكة طرق مقطوعة: كل مسار هو نصف طريق، وكل خطوة هي اختبار، وكل عودة إلى الخلف هي انهيار معنوي. ولهذا بدت كل خطوات الممثلين كأنها ترتدّ على نفسها، كما لو أن الأرض ضيقة، والزمن مُغلق.

ولعل أكثر عنصر سينوغرافي كثافة في العمل: هو علامة ( EXIT)الضوئية المعلقة بلونيها الأحمر والأخضر: باب موجود، لكنه لا يؤدي إلى مكان. وهذا بحد ذاته ينسف إمكانية النجاة، إنّ تعليقه ليس تزييناً مسرحياً، بل جملة وجودية. إشارة تحيل إلى وعد بالخلاص، لكنها تبقى مغلقة. يظل الضوء الأخضر يعمل، لكن الباب لا يفتح، وهذا ما يجعل EXIT ليست علامة خروج، بل علامة سقوط ، تتحول الكلمة إلى سيمياء للخداع، وتصبح جزءاً من جهاز السيطرة.

( السعيدي ) المخرج والسينوغراف، يبني تكوينات بصرية دقيقة، تقطع المشهد كما تُقطع الجملة. فلا شيء في مكانه؛ كل شيء يميل قليلاً نحو الاختلال: الكراسي متباعدة، الممرات ضيقة، الأضواء غير متوازنة، الحركة غير متماثلة. هذا الاختلال المتعمد يحول المكان إلى مرآة تكشف وهن النظام نفسه ، وهكذا تصبح السينوغرافيا خريطة نفسية للعالم: عالم بلا مركز، ولا يقين، ولا توازن.

واما الصوت في (جاكراندا) فهو ليس خادماً للحدث؛ إنه مسبب له؛ (الطَّنين، الرنين، صوت الطاووس، النداءات المتكررة)، كلها طبقات سمعية تصنع (خرائط توتر) داخل الفضاء.

ويأتي صوت الطاووس، لا كرمزاً جمالياً، بل كتحذير أنثروبولوجي، تعبيرا" عن الفزع (كما نوه اليه د.عبدالحليم المسعودي في الندوة النقدية في بغداد) ، كأنه آخر نداء قبل السقوط.

إذن ؛ فالفضاء السينوغرافي في (جاكراندا) ليس واقعاً مادياً، بل منظومة قراءة ركحية ، من خلاله نفهم:

كيف يُسحق الإنسان،

كيف تُقطع اللغة،

كيف يُستنزف الزمن،

كيف تصبح الوظيفة استعماراً.

وهذا ما يجعل العمل قريباً من ما يسميه ( بول ريكور) الفضاء التأويلي، الذي لا يُرى بل يُفهم .

في الحقيقة يقدّم عرض ( جاكراندا ) تجربة مسرحية مختلفة، ليس لأنها تكسر القوالب السردية فحسب، بل لأنها تقترح طريقة جديدة لرؤية الإنسان وهو يعيش داخل ماكينة الزمن الحديثة. وهنا يبرز الفكر الإخراجي والرؤية الدراماتورجية بوصفهما جوهر التحوّل.

فما يقدّمه (عبدالحليم المسعودي) كتابةً، ويصوغه (نزار السعيدي) إخراجاً وسينغرافيا، لا يشبه علاقة المؤلف بالمخرج في المسرح كما عهدناه، بل يشبه شراكة معرفية تتخلّق داخلها طبقة جديدة من الوعي المسرحي.

في كثير من العروض العربية، يسعى الإخراج إلى الإبهار البصري، أو إلى تنظيم الحركة، أو إلى تقديم قراءة واضحة للنص. أما السعيدي في (جاكراندا)، فيسعى إلى شيء آخر تماماً: البحث عن الإنسان العالق داخل زمن مختلّ.

لا يريد السعيدي أن يجعل المتفرّج يفهم فقط، بل يريد أن يجعله يشعر. يشعر بالضغط، بالاختناق، بالرتابة، بالانكسار… يشعر بما يشعر به موظفو Tanit Call Center الذين فقدوا القدرة على سماع أصواتهم.

وثمة لحظة يصل فيها العرض المسرحي إلى نقطةٍ لا يعود فيها معنيّاً بأن يشرح الواقع، بل بأن يكشف ما أصبح الواقع عاجزاً عن شرحه. وعند هذه العتبة، تقف (جاكراندا)، لا بوصفها عرضاً تونسيّاً أو تجربة فنية ناجحة، بل بوصفها مرآة انطولوجية للإنسان المعاصر؛ الإنسان الذي يعيش انهياراً لا يقع في السياسة، ولا في الاقتصاد، بل في جوهر المعنى نفسه.

هذا الانهيار ليس مجازاً درامياً، بل حالة عالمية تلتقط المسرحية خيوطها الدقيقة، وتعيد نسجها على الركح كأنّ جسد الممثل هو آخر شاهد على زمن لم يعد يعرف ماذا يقول.

فما تقدّمه (جاكراندا) في محصّلتها النهائية هو هذا السؤال المفزع والبسيط في آن:

· ماذا يحدث للإنسان حين يفقد لغته؟

هذا السؤال، كما يبيّنه النص والإخراج والأداء والسينوغرافيا، هو ليس سؤال تونس فقط، بل سؤال العالم ، ليس سؤال مركز الاتصال وحده، بل سؤال الكوكب الذي تحوّل تدريجياً إلى ( نظام اتصال) لا يتصل بشيء.

فاختيار Tanit Call Center ليس خياراً تقنياً، بل خيارا حضاري. مركز الاتصال هنا ليس مكاناً للعمل؛ إنه مصنع صمت. هو البنية التي يتجلى فيها، بأوضح صورة، ما يسميه غي ديبور (مجتمع الفرجة)؛ المجتمع الذي يعيش فيه الإنسان داخل شاشة تعيد إنتاجه بلا توقف. وهكذا، يتحول مركزالاتصال إلى استعارة للسلطة الحديثة: سلطة لا تحتاج إلى سجن، بل إلى سماعة. لا تحتاج إلى قمع، بل إلى ضغط.

لا تحتاج إلى قتل الجسد، بل إلى قطع اللسان.

إن اختيار هذا المكان بالذات هو ذروة الذكاء الدراماتورجي:

إنه المكان الذي يشوّه اللغة، ويعيد تشكيل الجسد. إنه مختبر حقيقي للمعنى.

في لحظة ما داخل العرض - وهي لحظة لا يمكن تحديدها زمنياً بل شعورياً - يبدأ المتلقي بفقدان ثقته بأن الكلمات تُستخدم للتواصل. الكلمات تتكرر، تتحلّل، تنكسر، تتآكل، كما لو أنّ اللغة تفقد جاذبيتها الأولى.

وهنا، يتجلى حقيقة ماثلة نراه جليا" في مجتمعاتنا ، وهي أنّ السلطة الحديثة لم تعد بحاجة إلى قمع الكلام، بل إلى إعادة تشكيله ليصبح وظيفة لا تعبيراً.

وهذا تماماً ما يحدث في المركز: اللغة تنزلق من (وسيط معنى) إلى (أداة عمل)، ثم إلى (ضوضاء)، ثم إلى (لا شيء). قطع اللسان ليس حدثاً مسرحيّاً، بل ترميز لعملية أطول وأخطر:

تحويل الإنسان إلى كائن يتكلم دون أن يملك صوته. هذا الانفصال بين الجسد واللغة هو، في الحقيقة، ما يسميه أشيل مبمبي ( قتل الصوت بوصفه أخطر أشكال العنف غير المرئي) و( جاكراندا ) تجعل هذا العنف مرئياً على الركح.

شخصيات المسرحية - الثماني التي تمثل طبقة شبابية ممتدة في تونس وخارجها—لا تبحث عن خلاص فردي، بل عن اعتراف بوجودها. لكن العالم الذي تقف أمامه لا يمنح هذا الاعتراف؛ العالم، كما يُصوّره العرض، فقد قدرته على تسمية الإنسان.

وهو ما يجعل السؤال التونسي ( أشنكون؟ ) سؤالاً كونيّاً، يقف إلى جانب أسئلة (هايدغر) حول الوجود، و(بارت) حول الذات، و(دولوز) حول الهوية السائلة.

الهوية في (جاكراندا) ليست ثباتاً، ولا أصالة، ولا سيرورة، بل شرخ. شرخ بين ما نريد أن نكونه، وما يسمح لنا النظام بأن نكونه. هذا الشرخ يتجسّد في الجسد، لا في اللغة فقط؛ فالجسد في العرض ليس جسداً يؤدي، بل جسدٌ يُختبر، يُضغط، يُعاد تشكيله.

وفي اخر وقفة عند هذا المشروع، يمكن القول إن ( جاكراندا ) لا تكتفي بطرح الأسئلة، بل تعيد تعريف وظيفة المسرح. فلم يعد المسرح هنا مكاناً لرواية قصة، بل مكاناً لفضح الشروط التي تمنع القصة من أن تُروى، وحين ينتهي العرض، لا يبقى من العالم إلا صوته الأخير: صوت الطاووس.

لا يبقى من الإنسان إلا جسده المتعب. لا يبقى من اللغة إلا صدى بلا أصل.لا يبقى من الهوية إلا السؤال: أشكون؟ من نكون حين يُسلب منا حق تسمية أنفسنا؟ (وهذا ماعشناه وعانيناه نحن الكورد لحقب طويلة )

وهكذا، تكشف الخاتمة أن الانهيار ليس حدثاً داخل المسرحية، بل هو صورة العالم المعاصر:

عالم بلا ملامح

لغة بلا معنى

هويات بلا جذور

رموز بلا روح

وظائف بلا مستقبل

أصوات بلا مصدر

شباب محاصرون داخل اقتصاد لا يحتاج لوجوه

وحياة تُقاد من شاشة لا تُرى

وفي لحظة الإظلام الأخيرة، حين يعود الصوت الآلي ليكرّر عبارته الجوفاء داخل فضاء خاوٍ من البشر، تكشف (جاكراندا) عن جوهر رؤيتها: فالصوت الذي بدا في بدايات العرض أداة خدمة، يتحوّل في نهايته إلى علامة على انهيار البنية الرمزية، وعلى تفكّك العلاقة بين الإنسان ولغته. يصبح الركح مرآةً لمرحلة ينكمش فيها الوطن إلى إجراء، ويتحوّل الحلم إلى وظيفة، وتختزل اللغة في منظومة ضبط لا في أفق معنى. وهنا ينهض السؤال، لا بوصفه خاتمة بل بوصفه شرطًا معرفيًا للوجود.

(جاكراندا) تقول الحقيقة بأكثر أشكالها بساطة: العالم ينهار، لا في اقتصاده ولا في دوله، بل في معناه. والمسرح - إذا أراد أن يبقى فناً حيّاً- يجب أن يكون شاهداً على هذا الانهيار، لا معلّقاً له. وهكذا، لا تنتهي المسرحية حين تُطفأ الإضاءة، بل تبدأ، تبدأ داخل المتلقّي، وتسكن صوته، لتُعيد المسرح إلى وظيفته الأولى: إثارة التفكير لا استهلاك الإجابة، وتثبيت الإنسان في مواجهة ذلك الفراغ الذي يطالب بمعنى جديد للعالم ولذاته.

وهكذا حضرت (جاكراند) إلى بغداد لا كعرض تونسي عابر، بل كعودة بنيوية لـ(النبرة) التونسية نفسها؛ تلك النبرة التي تُشبه حدّة البصيرة حين تُصبح رؤية، والتي تُقيم خطابها على يقظةٍ لا تُهادن، وعلى تجربةٍ لا تدخل مساومات الجماليات، وتُعيد تأسيس المسرح بوصفه سؤالًا أخلاقيًا مُركزيًا يسبق كونه حدثًا فنّيًا أو شكلًا جماليًا.

وانا من موقعي كمتلقٍّ مشتبكٍ بذاكرة كوردية مشغولة بفن المسرح وبجدوى الخطاب الفني، بدا العرض تجربةً تتجاوز المستوى الجمالي إلى مستوى معرفي أكثر حساسية: مستوى يختبر قدرة الإنسان على الحفاظ على معنى وجوده داخل بنى تُعيد تعريفه باستمرار. إنّ حضور هذه الذاكرة لم يكن ترفًا ذاتيًا، بل أداة مقاربة ساعدتني على قراءة (جاكراندا) بوصفها نصًّا ركحيا" مضادًا، يشتغل على كشف ما تخفيه المنظومات الجديدة من أشكال الإخضاع الناعم.

وبذلك، لم تكن (جاكراندا) بالنسبة لي تجربة مشاهدة فقط، بل ممارسة معرفية تُعيد مساءلة موقع الفرد داخل عالمٍ يستبدل الذوات بالوظائف، والأصوات بالمهام، والوجود الإنساني بالتصنيفات الإدارية. وهنا تحديدًا يبرز دور المسرح كآلية مقاومة معرفية، تتيح للوعي أن يستعيد قدرته على النقد، وعلى تمييز الصوت الإنساني وسط ضجيج منظومات لا تعترف إلا بما يمكن قياسه أو التحكم به.

بهذا المعنى، كان العرض أكثر من حدث؛ كان تجربة إدراكية تعيد صياغة علاقة الإنسان بزمنه، وتعيد طرح السؤال الأعمق:

كيف يمكن الحفاظ على جوهر الوجود الإنساني داخل عالمٍ يعمل، بشكل ممنهج، على تفريغ هذا الوجود من معناه؟

مراجع وأشارات :

* كتب هذه المدونة وفق مشاهدتين مختلفتين ، عرض المسرحية على خشبة المسرح الوطني يوم 12| 10 | 2025 ضمن عروض الدورة السادسة لمهرجان بغداد الدولي للمسرح و مشاهدة نسخة الفيديو التي تلقيت رابطها من جهة انتاج المسرحية مشكورا".

· بن شيخة، أم الزين. مابعد الكولونيالية والمسرح التونسي : قراءة في تجربة جاكراندا، موقع Babnet ، 26 | 10 | 2025.

· المسعودي، عبدالحليم. ثياتروقراطيا –، لناشر: دار أركاديا للنشر، تونس 2024

· السنوسي ، لطفي العربي . جاكاراندا”.. تراجيديا مركز نداء، مجلة الفرجة . المغرب 2025

· بلانشو، موريس. فضاء الأدب ، ترجمة : محمد بنيس . دار توبقال للنشر المغرب1987

· ريكور، بول . نظرية التأويل. ترجمة : سعيد الغانمي، الدار البيضاء 2006

· ديبور، غي ، مجتمع الأستعراض .ترجمة: أحمد حسان ،دار شرقيات . القاهرة 2000

· ليمان، هانز–ثيس. مسرح ما بعد الدراما. ترجمة: مروة مهدي عبيدو. (مصر)2023

· ــ فيشر–ليشته، إريكا. ماليات الأداء: نظرية في علم جمال العرض، ترجمة : مروة مهدي عبيدو. الهيئة العربية للمسرح 2024

· مبيمبي، أشيل.ما بعد الاستعمار، ترجمة: أمين الأيوبي . ابن النديم للنشر + دار الروافد الثقافية. 2024

· ليمان، هانز–ثييس. التراجيديا والمسرح الدرامي . ترجمة : محمد سيف, دار عدنان.مهرجان بغداد الدولي 2023

· نزار سعيدي ، مسرحية "جاكراندا".. حين يتحول مركز نداء إلى فضاء للانهيار النفسي ، برنامج ضفاف ، قناة العربي2 التونسية 2025