د. عبدالحسين شعبان

مفكر وأكاديمي

نصف قرن على اتفاقية الجزائر

توطئة

باستعادة اتفاقية الجزائر، ولا أقول إعادتها، لأن الماضي مضى ولا يمكن إعادته، بل يمكننا استعادته بمعنى استحضار التاريخ في إعادة القراءة والفهم والاستفادة من دروسه وعبره للحاضر والمستقبل. والاستعادة فيها درس فلسفي وآخر تاريخي وثالث حقوقي ورابع إنساني، وإذا كانت الفلسفة أم العلوم، فالتاريخ أبوه، ولكليهما جانب حقوقي وآخر إنساني. والمراجعة التاريخية هدفها الوقوف عند الجوانب المختلفة للحدث - القضية، التي نحن بصددها.

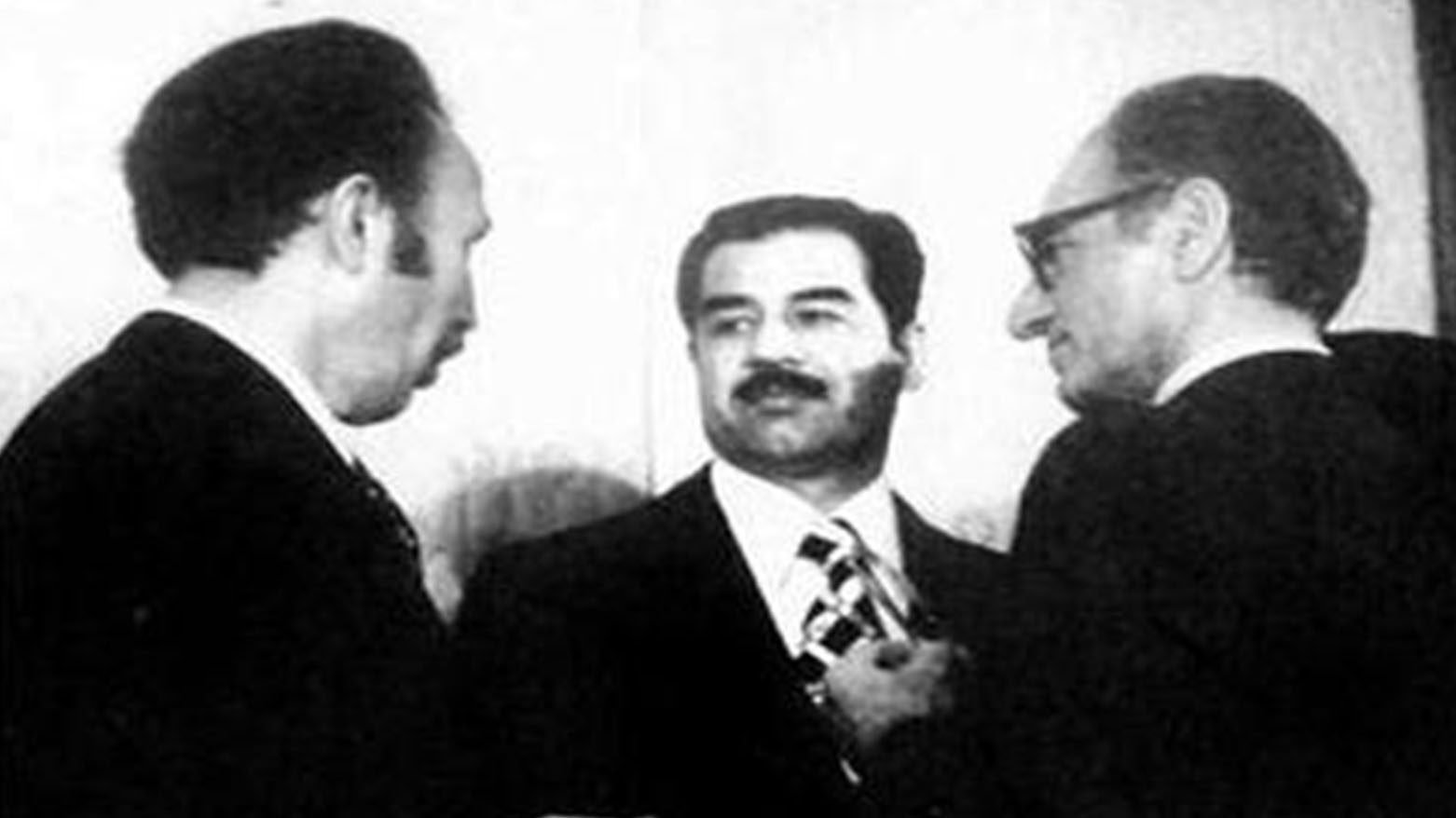

ثمة مفارقة حصلت معي، حين كنت أحضر مؤتمرًا في الجزائر قبل 15 عامًا (2010)، بمناسبة الذكرى اﻟ 50 لصدور إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة (رقم 1514) في 14 كانون الأول / ديسمبر 1960 بخصوص تصفية الكولونيالية، وصادف أن كان إلى جواري الزعيم الجزائري أحمد بن بلّة، فسألني : هل تعرف قصة القاعة التي نجلس فيها، وكان يقصد "قصر المؤتمرات"، أفلا تعني لك شيئًا؟ وقبل أن أُجيب بادرني قائلًا: إنها القاعة التي ضمّت مؤتمر قمة رؤساء دول الأوبك، والتي التقى فيها شاه إيران محمد رضا بهلوي ونائب الرئيس العراقي حينها صدام حسين، فعلّقت على ذلك بقولي: لقاء "الأخوة الأعداء" باستعارة عنوان رواية الروائي اليوناني كازانتزاكيس.

وهكذا التقى الشاه - صدام بوساطة الرئيس هواري بو مدين، حيث لعب فيها وزير الخارجية حينها عبد العزيز بو تفليقة دورًا كبيرًا في ترتيبات اللقاء والاتفاق، وأبرمت على هامش المؤتمر اتفاقية الجزائر في 6 آذار / مارس 1975، وكانت بمثابة صفقة تخلّى فيها شاه إيران عن الحركة الكردية، واضطر الزعيم الكردي الكبير الملّا مصطفى البارزاني إلى وقف القتال، الذي بدأ قبل نحو عام، والانسحاب إلى إيران، مقابل تنازلات قدمها نظام الحكم العراقي إلى إيران على الصعيدين الداخلي والخارجي.

تنازلات عراقية

لقيت اتفاقية الجزائر حينها نقدًا شديدًا من جانب الحركة الكردية والمعارضة المدعومة من دمشق، وصدر كرّاس من "التجمّع الوطني العراقي" بإدانتها واعتبارها اتفاقية خيانية، ومن الناحية القانونية فإنها كانت اتفاقية مجحفة وألحقت ضررًا بالمصالح الوطنية العراقية في الماء واليابسة، وخصوصًا الاعتراف بخط "الثالويك" باعتباره الحد الفاصل للحدود في شط العرب، الذي هو نهر وطني عراقي. وخط الثالويك هو خط وهمي يشمل أعمق نقطة في وسط مجرى النهر وحتى البحر عند انخفاض منسوب المياه.

ويُعتبر مثل ذلك التنازل خطيرًا، ليس على صعيد أوضاع الحاضر فحسب، بل على صعيد المستقبل، فوفقًا لعلماء الجيولوجيا "علم طبقات الأرض" وعلماء الطوبوغرافيا "علماء المساحة"، إن شط العرب سينتقل كليًا إلى إيران بعد نحو 100 عام، حيث سيتراكم الطمي والغرين وعوامل التعرية في الضفة العراقية.

وإذا كان التنازل العراقي معروفًا في شط العرب، فإنه ظلّ مبهمًا ولم يسلّط عليه الضوء في مناطق كردستان (نوكان وناوزنك)، التي قضيت فيها بضعة أشهر في العام 1982 قبل انتقالنا إلى بشتاشان وحصول المجزرة في أيار / مايو 1983، حيث أصبحت هذه الأراضي تابعةً لإيران بعد الاتفاقية، وهو ما سنأتي على ذكره.

عقدة تاريخية

أصبحت اتفاقية الجزائر بذاتها عقدة تاريخية جديدة تُضاف إلى العقد الكثيرة في تاريخ العلاقات العراقية - الإيرانية، وهي ما تزال محط أخذ ورد ونقاش وجدال وحروب ونزاعات منذ ما يزيد عن 5 عقود من الزمن.

ولعلّ الفصل الأكثر مأساوية، الذي أعقب توقيع الاتفاقية هو الحرب العراقية - الإيرانية (1980 - 1988)، فقد استمرّت 2906 أيام (ألفان وتسعمائة وستة أيام)، وزادت مدتها عن الحرب العالمية الثانية، وشهدت درجة من الشراسة والعنف قلّ نظيرها، وشملت حرب الناقلات وحرب المدن واستخدام السلاح المحرّم دوليًا وعطّلت التنمية في البلدين.

ووافقت إيران على وقف إطلاق النار وعلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 598 الصادر في العام 1987 بعد عام على صدوره، وأعلن السيد الخميني أنه يتجرّع كأس السم في موافقته على وقف إطلاق النار، وهكذا توقفت الحرب في 8 آب / أغسطس 1988.

وكان النظام العراقي قد بدأ الحرب في 22 أيلول / سبتمبر 1980 بعد أن مزّق صدام حسين، ومن على شاشة التلفاز، اتفاقية الجزائر (يوم 17 أيلول / سبتمبر 1980)، أي قبل 5 أيام على بدء الحرب، ولكن بعد هزيمة القوات العراقية في معركة المحمرة (خرمشهر) 1982، اضطرّ إلى الانسحاب، وأخذ يلحّ على وقف الحرب التي واصلتها إيران بهدف فرض شروطها التي لم تتحقق.

وعاد صدام حسين بعد مغامرة غزو الكويت في العام 1990 وفي 15 تشرين الأول / أكتوبر من ذات العام إلى توجيه رسالة إلى الرئيس الإيراني هاشمي رفسنجاني تضمّنت رغبةً واستعدادًا للعودة إلى اتفاقية 6 آذار / مارس 1975، وكأن شيئًا لم يكن، وهكذا ذهبت الخسائر الفادحة في الأرواح والأموال هباءً منثورا، بل إن كلّ ما قيل عن أسباب الحرب تبخّر بسرعة خاطفة في حرب استمرت ثمان سنوات بالتمام والكمال، وتركت جروحًا فاغرة ما تزال إلى اليوم، فقد كانت الحرب أشبه بمصارعة على الطريقة الرومانية التي لا تنتهي إلّا بمقتل أحد الطرفين المتصارعين، وإعياء وإنهاك الطرف الآخر حدّ الموت أحيانًا.

إذا كان النزاع العراقي - الإيراني قديمًا في التاريخ، فإنه اتّخذ شكلًا جديدًا في نزاع الدولة العثمانية مع الدولة الصفوية، حيث كانت الأراضي العراقية هي ساحة الحرب، وهو نزاع سياسي على مناطق النفوذ، وحتى في التاريخ المعاصر فإن النزاع استمرّ منذ تأسيس الدولة العراقية في العام 1921، ولم تعترف بها إيران حتى توقيع اتفاقية سعد آباد في العام 1937. وتشير التجربة إلى أنه كلّما كان العراق قويًا وموحدًا، كلما انحسر النفوذ الإيراني والعكس صحيح أيضًا.

والنزاع العراقي - الإيراني اليوم هو امتداد للنزاع السياسي القديم وأساسه الحالي اتفاقية الجزائر، وجوهره موضوع شط العرب، فضلًا عن ذلك فهو نزاع جيوستراتيجي ومائي واقتصادي يتعلّق بالسيادة، كما أنه نزاع قانوني أيضًا يتعلّق بالحدود المائية والبرية، علمًا بأن خلف كلّ قضية سياسية تقف اشكاليات ومشكلات قانونية وأخرى فنية.

وإذا كان العراق قد تنازل عن حقوقه في اتفاقية الجزائر، فإن المطالبة بهذه الحقوق لا تعني اللجوء إلى الحرب، بل لا بدّ من اعتماد حلول سلمية عبر المفاوضات والوساطات والمحاكم الدولية ولجان التحكيم، وغير ذلك من الشروط الواردة في اتفاقية الجزائر وبما ينسجم مع قواعد القانون الدولي المعاصر.

تصريحات الرئيس الطالباني

لم يتغيّر الموقف الإيراني حتى بعد الثورة الإيرانية في العام 1979، فقد ظلّت إيران متشبثة باتفاقية الجزائر، وحتى بعد الإطاحة بالنظام العراقي السابق، فإن إيران لم تتزحزح عن موقفها وعن تشدّداتها السابقة قيد أنملة، وذلك لأنها حصلت على مكاسب وامتيازات لم تكن لتحلم بها، لذلك فأي حديث ستجابهه بشدّة لمنع فتح هذا الملف، وحسبنا هنا أن نذكر رد الفعل الإيراني الغاضب على تصريحات الرئيس جلال الطالباني، وهو السياسي المخضرم، حين أجاب على سؤال لأحد الصحفيين عن اتفاقية 6 آذار / مارس 1975، فاعتبرها "ملغاة"، كما أوردت تصريحه وكالة أنباء رويترز، خلال مؤتمر دوكان الذي انعقد في 24 كانون الأول / ديسمبر2007 وضمّ الرئيس مسعود البارزاني ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، أمين عام الحزب الإسلامي حينها.

وقد ورد على لسان محمد علي حسيني (المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية) ردًا على الطالباني، ما نصّه إن إبداء وجهة نظر حول إلغاء اتفاقية الجزائر لعام 1975 "يفتقد إلى الأسس القانونية لأنها تشكّل حجر الزاوية للعلاقات بين البلدين". أما علاء بروجردي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، فقد قال: "أتوقّع أن ينفي الرئيس الطالباني ما نُسب إليه، لأن الاتفاقية معتمدة ورسمية ومسجّلة لدى الأمم المتحدة، ولا يمكن تغييرها"، وبالفعل فقد صدر عن مكتب الطالباني ما مفاده أن اتفاقية الجزائر قائمة وليست ملغية، بل نافذة ولا يجوز لطرف واحد أن يُلغي أو ينسف هذه الاتفاقية، وأن الرئيس لم يقصد بتعليقه العابر إلغاء الاتفاقية.

لم يكن الرئيس الطالباني مخطئًا، ولربما كان تأثير العقل الباطن عليه قويًا، أو أنه أراد معرفة ردّ فعل الطرف الآخر، حيث استعاد لغة المعارض المعتّق ونوستالجيا الرفض أيام كان في رحاب دمشق، وفي إطار التجمّع الوطني العراقي، الذي اعتبر الاتفاقية "خيانية" و"باطلة" و"مجحفة"، كما نشر حينها تقرير بايك السري المقدّم إلى الكونغرس العام 1976، والذي تمّ الاعتراف فيه أن الولايات المتحدة تخلّت عن الحركة الكردية بناءً على طلب حليفتها إيران. وجاء فيه أيضًا: "إن هدف الولايات المتحدة بمساعدة الأكراد لم يكن تمكينهم من إحراز نصر يمكن لهم بعده أن يحصلوا ولو على حق الاستقلال الذاتي".

الجدير بالذكر أن الرئيس فورد اعترض على نشر تقرير بايك السري، لأن نشره سيكون مضرًّا بمصالح الولايات المتحدة العُليا، ولكن التقرير تمّ تسريبه، ونُشر حينها، فضلًا عن مراسلات كيسنجر ووعوده للحركة الكردية.

وكان كيسنجر قد قال "أن السياسة لا تعرف الأخلاقيات، وليس من مهمة الولايات المتحدة أن تتطوّع بدفع ثمن شيء تم تقديمه لها مجانًا، ولم يشترط عليها أحد دفعه"، وهكذا كان الضحية هو الشعب الكردي الذي تلاعبت به القوى الدولية والإقليمية المتنفذة، فضلًا عن حقوق العراق، التي تمّ التنازل عنها.

لماذا كان رد الفعل الإيراني غاضباً لدرجة التنديد بتصريحات الطالباني؟ باختصار، يأتي الجواب من حيثيات اتفاقية الجزائر التي تنازل فيها العراق عن جزء من مياهه الوطنية وعن الضفة اليسرى لشط العرب، ووافق على قبول السيادة الإيرانية عليها بموجب ما سمي بخط الثالويك Thalweg، أي أنه تنازل عن الجرف القاري والبحر الإقليمي العائد له فيما يتعلّق بالحدود النهرية. أما في الحدود البريّة فقد شمل التنازل عن 1000 كيلومتر في منطقة نوكان- ناوزنك العراقية في أراضي كردستان، على أمل استعادة 324 كيلومترًا في منطقة زين القوس وسيف سعد والمرتفعات الاستراتيجية التي ظلّت إيران متمسكة بها، سواءً في عهد الشاه أو في عهد الخميني، وهي المناطق القريبة من قصر شيرين.

حيثيات أخرى للاتفاقية

كان القضاء على الحركة الكردية المسلحة، أحد أهداف الاتفاقية، ومن تداعياتها تدمير مئات القرى والقصبات في كردستان وتهجير سكانها إلى مناطق عربية، وقد تكثّفت هذه الحملة في النصف الأخير من الحرب العراقية - الإيرانية، ولاسيّما خلال عملية الأنفال التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الكرد المدنيين العزّل، وقصف حلبجة بالسلاح الكيماوي (16 - 17 آذار / مارس 1988)، الأمر الذي بقي راسخاً في أذهان بعض الساسة المخضرمين، ولعل الاتفاق الأمني كان من أخطر ما ورد في الاتفاقية، حيث نص على: إعادة الثقة المتبادلة على طول الحدود المشتركة، والالتزام بإجراء رقابة مشددة وفعالة، ووقف التسللات ذات الطابع التخريبي.

وكان ذلك يعني تبادل المعلومات الأمنية عن نشاطات المعارضة العراقية والإيرانية، كما كان يعني إطلاق يد الشاه في الخليج والسكوت عن احتلال الجزر العربية الثلاث أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى.

وأياً كانت المبررات بشأن توقيع اتفاقية الجزائر، فإنه يمكن القول أنها أبرمت في ظرف استثنائي، وتحت ضغوط وإملاءات دولية، لم تكن خطة هنري كيسنجر بعيدة عنها، وهو ما ورد في تقرير بايك الذي سبقت الإشارة إليه.

ولعلّ إعادة قراءة الاتفاقية من زاوية قانونية، وفي إطار اتفاقية فيينا حول قانون المعاهدات لعام 1969 ستوصل الباحث إلى استنتاج مفاده أنها اتفاقية غير متكافئة ومجحفة، الأمر الذي يقتضي فتح هذا الملف بهدوء وطول نفس وتوفير الحجج والدعائم القانونية لتقديمها للطرف الآخر وإلى المجتمع الدولي، والهدف هو تصحيح العلاقة، التي لا بدّ أن تقوم على سياسة حسن الجوار وعدم التدخّل في الشؤون الداخلية واحترام السيادة ومراعاة المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة.

لقد ظلّ الباحث، وخلال اندلاع الحرب وما بعدها وحتى اليوم، يدعو إلى استبعاد خيار الحرب والحل العسكري، ويعتبر الخوض فيه مغامرةً ستكون خسائرها فادحةً على البلدين والشعبين، وهو ما أكّدته التجربة التاريخية، فالصراع العبثي لم يستفد منه سوى القوى التي لا تريد خيرًا لهما، ولاسيّما القوى الخارجية.

وبغض النظر عن الإجحاف الذي لحق بالعراق، فإن إلغاء أو تعديل الاتفاقية أو إبرام اتفاقية جديدة يتطلّب تفاهمات وتسويات رضائية، بما يحقق مصالح الشعبين الجارين، وينسجم مع قواعد القانون الدولي، ويعتمد ذلك على ديبلوماسية نشطة رسمية وشعبية مع توظيف سليم للقوى الناعمة الثقافية والفنية والمجتمعية.

وإذا لم تتم الاستجابة إلى تلك الخيارات، فيمكن اللجوء إلى المساعي الحميدة لطرف ثالث، سواءً كان ذلك دولة أم منظمة دولية، لخدمة الغرض الأول، واقترح الباحث دوراً للأمم المتحدة ودول عدم الانحياز للقيام بهذه المهمة، وفي حينها اقترح سحب القوات العراقية من الأراضي الإيرانية، وامتناع إيران عن غزو الأراضي العراقية.

أما الطريق الثالث فقد اقترح الباحث اللجوء إلى التحكيم والقضاء الدولي، وهو ما نصّت عليه اتفاقية 6 آذار (مارس) ذاتها، كما نصّت على المساعي الحميدة.

وكان يمكن اللجوء إلى محكمة العدل الدولية للحصول على رأي استشاري بهذا الخصوص، بما يدّعم وجهات النظر المتعارضة أو يفسّر بنود اتفاقية الجزائر، وبكل الأحوال استبعاد خيار الحرب والحل العسكري، مؤكداً أن المساعي ينبغي أن تنصب الآن على ترميم العلاقات وحلّ الخلافات سلميًا والحيلولة دون اندلاع النزاع المسلّح تحت أي مبرر.

وقد وردت كلّ تلك المقترحات في عدد من الدراسات والأبحاث التي نشرها في حينها؛ وأولها - كتاب النزاع العراقي - الإيراني، دار الفكر الجديد، بيروت 1981، وفي دراساته عن الحرب وسيناريوهاتها، والنفط والحرب، والقضية الكردية والحرب، والصراع العربي الإسرائيلي والحرب، وبانوراما الحرب، والحرب والحسم العسكري، وأسرى الحرب وغيرها.

أصل هذا النص محاضرة بعنوان " تاريخ اتفاقية الجزائر وتبعاتها" ألقيت في مؤتمر "ملتقى نصف قرن – اتفاقية الجزائر: تحليل وقراءات جديدة" في أربيل في 26 أيار / مايو 2025.