أحمد تيمور باشا دافع بأفكاره عن قضايا الكورد وأسهم في نشر الفكر العربي عالميًا

كان الأديب الكبير أحمد تيمور باشا دائمًا ما يردد عبارة أن "الكُرد أصل العرب"، ويُظهر هذا التصريح موقفه من القومية الإثنية، حيث رفض الانضمام إلى الجمعيات "التورانية" أو القومية الطورانية التي جمعت شعوبًا غير عربية، وأصرّ على وحدة الأمة الإسلامية والعربية.

ظل مدافعًا عن الكُرد في كل مواقفه، حتى إنه تعلم اللغة الكردية، إلى جانب العربية والفارسية والتركية، محاولًا نشر ثقافته في العالم حول أن الكُرد عرب، وأنهم مؤسسون وجذورهم متعمقة في الأمة العربية.

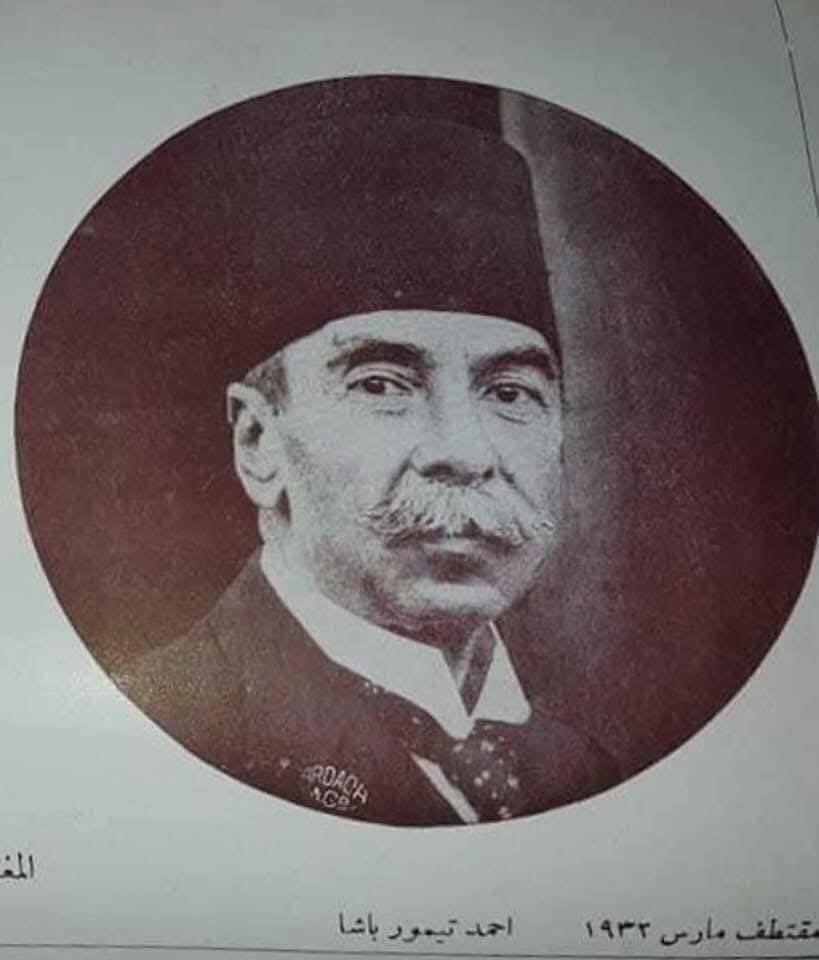

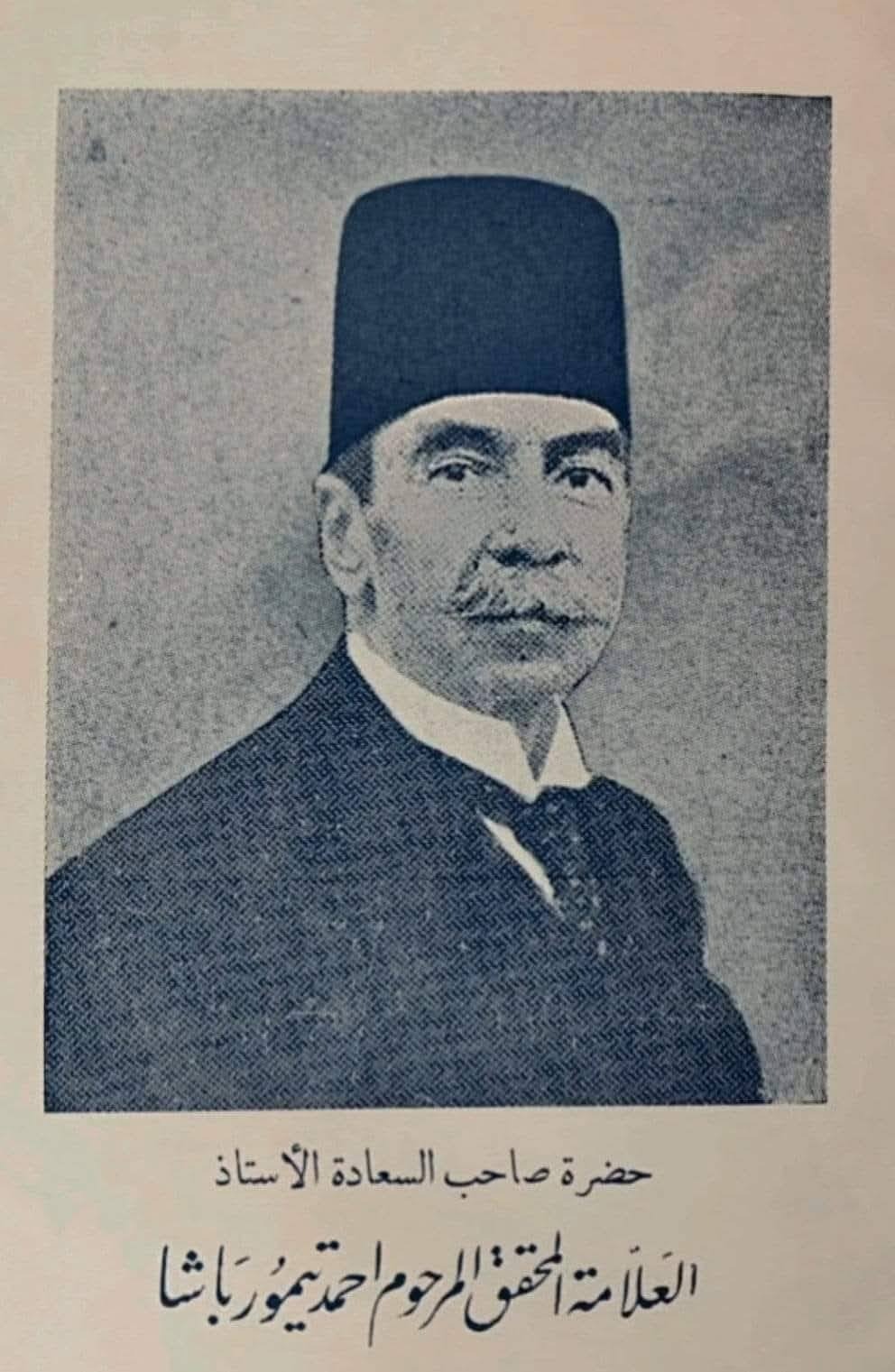

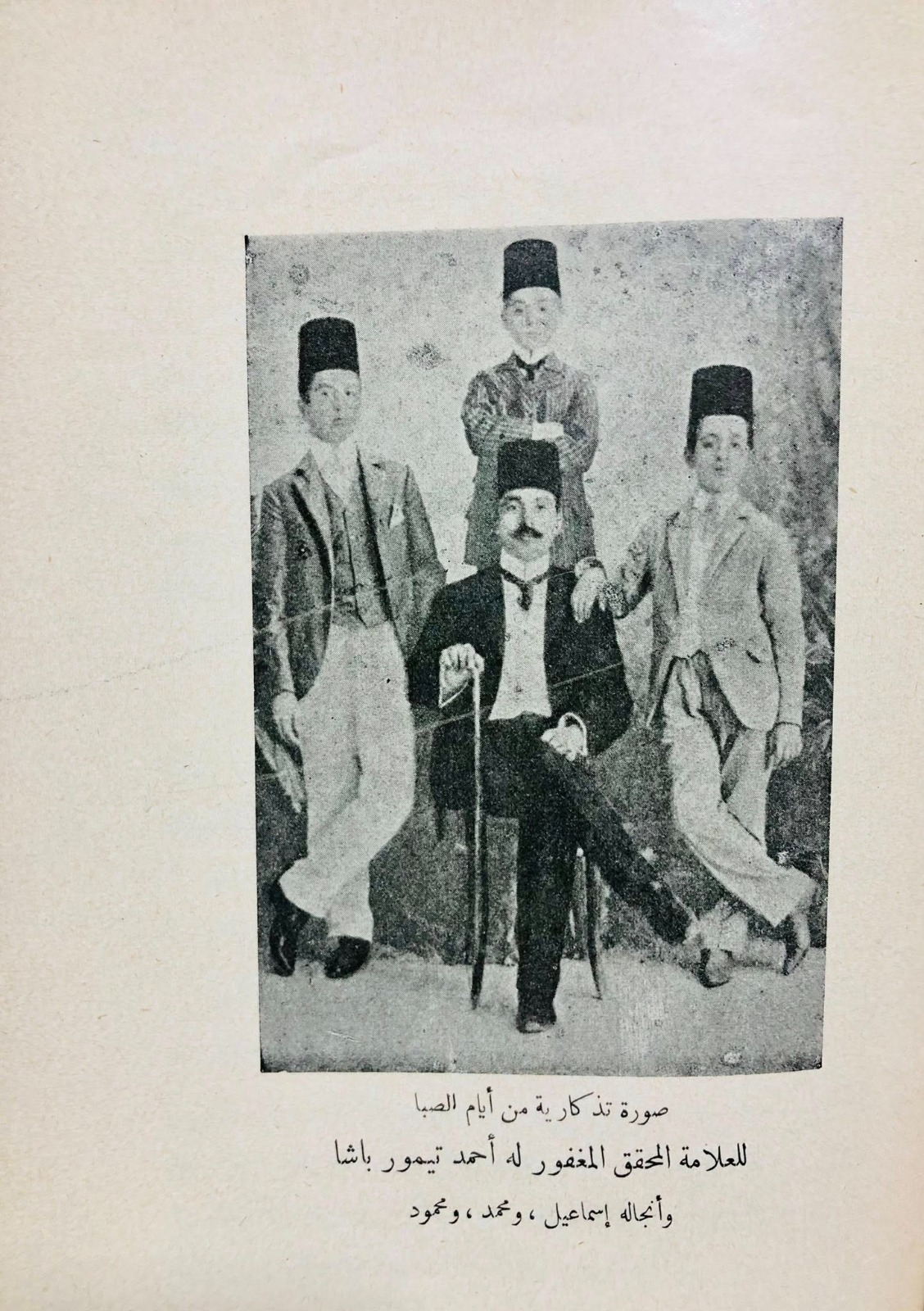

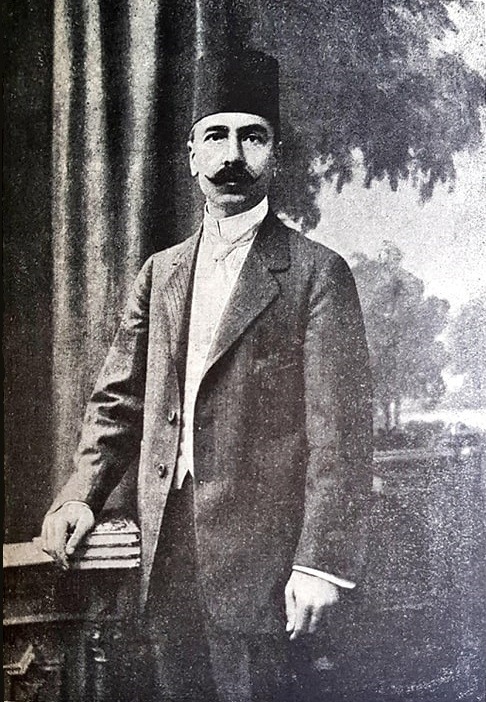

وُلد أحمد تيمور باشا في 6 نوفمبر 1871 بدرب سعادة في القاهرة، لأسرة متميزة بالوجاهة الثقافية والاجتماعية، تعود أصولها الكردية إلى أبيه إسماعيل باشا تيمور، أحد كبار أعيان مصر ورئيس ديوان الخديوي إسماعيل، بينما تنحدر أمه من أصول تركية عثمانية. لكن والده جاء إلى مصر من مدينة ديار بكر، ومن كردستان، تلك المدينة التي تُعتبر مركزًا لنشاطات الفنانين والمثقفين الكُرد.

تربّى أحمد تيمور باشا وهو طفل في كنف والدته وأخته الكبرى، الشاعرة المثقفة عائشة التيمورية، التي كانت رائدة في الدفاع عن قضايا المرأة في العالم العربي. هذا الوسط الأسري أتاح له التعرض المبكر لتعدد ثقافي ولساني، عزّز فيه حب المعرفة والانضباط، وهي السمات التي ميزت شخصيته لاحقًا.

كان للأصل الكردي أثرٌ عميق وغير مباشر في مسيرة تيمور باشا. لم يكن انتماؤه القومي يُعبَّر عنه في شكل شعارات سياسية أو دعوات قومية، بل كان يظهر في عمق نظرته إلى الثقافة والتراث والهوية. فقد كان تيمور باشا يرى في الثقافة الإسلامية، لا القومية الضيقة، فضاءً جامعًا يمكنه احتواء تعدد الأعراق واللغات والتقاليد.

وتشير خلفيته الكردية إلى انحداره من بيئة تعتز بالعلم، حيث برز كثير من العلماء الكُرد في العهد العثماني، ممن امتازوا بالتبحر في علوم متعددة. ويبدو أن هذه الخلفية أسهمت في إرساء نزعة موسوعية في تفكيره منذ صغره. ففي سن العشرين تقريبًا، كان قد كوّن مكتبة شخصية تحتوي على ما يزيد عن ثمانية آلاف مجلد، نصفها تقريبًا من المخطوطات، وهي سابقة مذهلة في جيله، تعكس التكوين الذهني والجِدّ في التحصيل، وهي خصائص نجدها بكثرة في التقاليد العلمية الكردية.

تعلّم أحمد تيمور في البداية في مدرسة مارسيل الفرنسية بالقاهرة، حيث أجاد اللغة الفرنسية، ثم تلقى تعليمًا دينيًا تقليديًا على يد الشيخ حسن الطويل. كما أتقن التركية والفارسية والعربية، وهو ما مكّنه من الاطلاع على التراث الإسلامي المتنوع بلغاته الأصلية، وتشكيل صورة شاملة عن الحضارة الشرقية، دون الانغلاق في قالب قومي أو مذهبي.

إن هذا التعدد اللساني لم يكن مجرد أداة معرفية، بل كان يعكس منهجًا أصيلًا في التفكير والتكوين، يقوم على الانفتاح على الآخر، ويُعلي من شأن التنوع، وهي قيم ترتبط كثيرًا بوجدان الأقليات، ومنها الكُرد، الذين اعتادوا العيش في قلب تنوع ثقافي كبير، مما أفرز لديهم استعدادًا طبيعيًا للتفاعل مع مختلف أنماط الثقافة، من دون حساسية أو رفض.

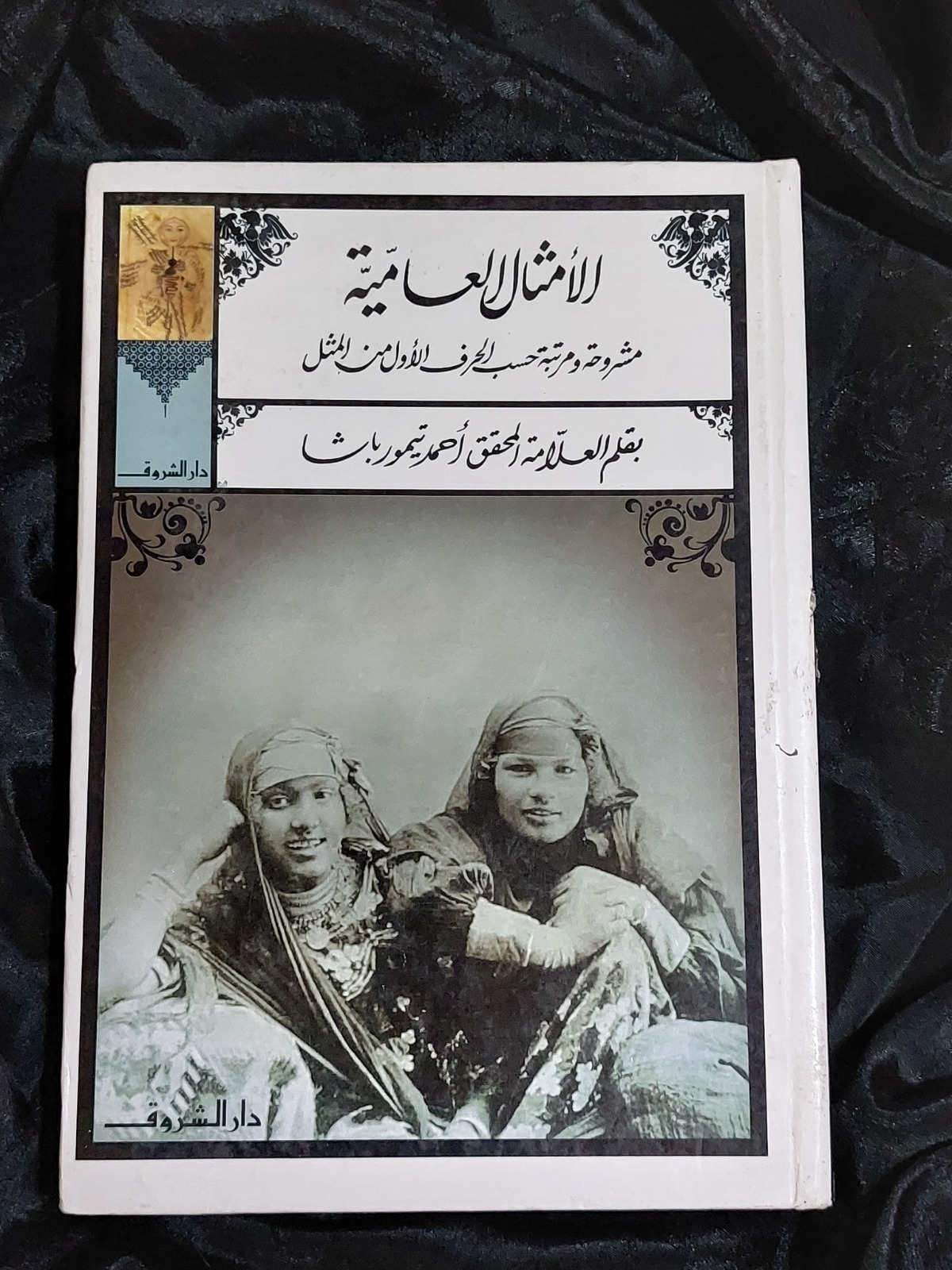

وربما كانت أبرز تجليات هذا الوعي المتعدد في حياته هي اهتمامه العميق بالفولكلور والتراث الشعبي، خاصة في كتابه "الأمثال العامية"، الذي يُعد حتى اليوم مرجعًا لغويًا وثقافيًا. لم يكن تيمور باشا يعامل الثقافة الشعبية كجزء دوني أو هامشي من هوية الأمة، بل كذاكرة جمعية حقيقية، تستحق العناية والتوثيق. هذا الميل إلى حفظ الذاكرة الشعبية يمثل موقفًا وجدانيًا يمكن فهمه في ضوء إحساس الأقليات بالحاجة إلى حفظ تراثها من النسيان والتهميش، ومن هنا جاء تقاطع الأثر الكردي في رؤيته للثقافة.

من ناحية أخرى، اتسمت شخصية أحمد تيمور بقدر كبير من التواضع والزهد، وهي صفات تحدث عنها كثيرون من معاصريه، مثل محمد كرد علي، والزركلي. ورغم انتمائه إلى عائلة أرستقراطية ذات صلات وثيقة برجال الدولة، فإنه آثر الانعزال عن الساحة السياسية، وكرّس حياته للبحث والمعرفة. وهذه النزعة إلى الاعتكاف والانصراف عن الأضواء تُشبه ما هو مألوف في صورة "العالِم الزاهد" أو "المثقف المتأمل" التي شاعت في الثقافة الكردية التقليدية، والتي تمجّد التفاني في العلم على حساب الظهور أو الجاه.

وقد تجلت هذه السمة بوضوح بعد وفاة زوجته في سن مبكرة، ثم فقدانه لابنه محمد، حيث انقطع إلى خزانة كتبه، منكفئًا على العمل العلمي، حتى وفاته. لم يكن زهدًا هروبيًا، بل موقفًا أخلاقيًا ومعرفيًا، يليق بطبائع من ينتمي إلى ثقافة تضع العلم في مرتبة السمو والقداسة.

أنشأ "الخزانة التيمورية"، وهي واحدة من أثمن المجموعات التراثية في العالم العربي، تحتوي على ما يقرب من 20 ألف مجلد، منها نحو 8700 مخطوط، كتب على أكثرها بخطه تعليقات وفهارس. وتُعد هذه الخزانة نموذجًا فريدًا للجهد الفردي الموسوعي، الذي يستهدف حفظ تراث الأمة وتيسيره للباحثين. وكان لتيمور فيها أسلوب دقيق في الفهرسة والتوثيق، يشبه ما اشتهر به العلماء الكُرد في المدرسة الإسلامية الكلاسيكية من ضبط وتحقيق وتدقيق.

ولم يكن اهتمامه قاصرًا على الكتب والمخطوطات فحسب، بل سعى إلى تكوين شبكة معرفية حيّة، إذ كانت بيته في درب سعادة، وقصره في الزمالك، ثم عوامته على النيل، ثم عزبة في قويسنا، بمثابة صالونات ثقافية مفتوحة، يؤمّها المثقفون من مصر والشام والعراق والمغرب. وكان من بينهم محمد عبده، قاسم أمين، سعد زغلول، حافظ إبراهيم، إسماعيل صبري، وغيرهم من رواد الفكر الحديث.

كان تيمور باشا عضوًا في المجمع العلمي العربي بدمشق، وعضوًا في المجلس الأعلى لدار الكتب المصرية. وقد عمل حتى وفاته على جمع المخطوطات، وتصنيفها، والتعليق عليها. وبعد وفاته عام 1930، تشكّلت لجنة لنشر مؤلفاته تُعرف بـ«لجنة نشر المؤلفات التيمورية»، أخرجت إلى النور كثيرًا من أعماله.

وقد ترك أثرًا كبيرًا في ولديه، محمد ومحمود تيمور، اللذين أصبحا من رواد القصة والرواية في الأدب العربي الحديث، وهو ما يؤكد أن المشروع الثقافي لعائلة تيمور كان ممتدًا، وأن الأثر الكردي في تكوين أحمد تيمور قد انتقل بطريقة غير مباشرة إلى أساليب التربية والاهتمام بالثقافة في بيته.

رغم تعدد المؤثرات الثقافية والاجتماعية التي شكّلت شخصية الأديب الموسوعي أحمد باشا تيمور، فإن الأصل الكردي الذي ينتمي إليه من جهة والده لم يكن مجرد خلفية عرقية صامتة، بل شكّل بعدًا حيويًا في تكوينه الذهني والثقافي، وترك بصمات واضحة في ملامح شخصيته، واختياراته الفكرية، وميوله البحثية.

فقد وُلد أحمد تيمور لأب كردي هو إسماعيل باشا تيمور، أحد كبار أعيان مصر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، والذي شغل منصب رئيس ديوان الخديوي إسماعيل. وتنحدر الأسرة من أصول كردية استوطنت مصر في زمن مبكر، ويبدو أن هذا الأصل لم يكن مهمّشًا أو مخفيًا، بل شكّل عنصر فخر ضمن الهوية العائلية، خاصة مع الوعي العثماني المتأخر بقيمة "الأنساب المركبة" داخل الطبقة الإدارية والثقافية.

ويُرجّح أن هذا الانتماء منح أحمد تيمور حسًا بانتماء ثقافي متعدّد، وصاغ لديه ميلًا تلقائيًا إلى دراسة التراث المتنوع، خارج الحدود القومية أو الأطر الضيقة للهوية الواحدة.

لعل أبرز ما يشير إلى التأثير الكردي في شخصية أحمد تيمور هو انشغاله المبكر بالهوية الإسلامية الجامعة، وابتعاده عن التعصب لأي طيف قومي أو عرقي، وهو أمرٌ كان سائدًا في النخبة المثقفة من أصول كردية في مصر والعالم العربي، ممن رأوا في الإسلام فضاءً ثقافيًا رحبًا يتجاوز القوميات، ويصوغ تصورًا إنسانيًا عامًا.

يميل كثير من الباحثين إلى الربط بين الأصول الكردية وبين خصائص فكرية معينة، مثل الجدية في البحث، والانضباط في التوثيق، والانفتاح على التعدد، وهي السمات ذاتها التي برزت بقوة في مؤلفات أحمد تيمور، خاصة في مشروعه الكبير "الخزانة التيمورية"، التي جمعت بين الأدب والفقه والتاريخ واللغة والفولكلور الشعبي، بنَفَس علمي رصين لا ينفصل عن الروح الموسوعية التي ميّزت رموز الثقافة الكردية في المشرق.

كما تميزت كتاباته بتوثيق دقيق للمراجع، وبتقديم الفهارس والتحقيقات، وتبيين الاختلافات بين الروايات والنصوص، وهي منهجية تكاد تكون سمة فارقة في المدرسة الكردية الكلاسيكية في العلوم الإسلامية، حيث كان العلماء الكرد من أشد الدارسين حرصًا على "ضبط النص" وفهم السياق التاريخي والثقافي.

وكان لأحمد تيمور تأثير مباشر في الدفاع عن "القضية الكردية"، ونموذجًا للمثقف الكردي المصري العربي الإسلامي، الذي أسهم بثراء خلفياته في إغناء الثقافة العربية، وصياغة هوية معرفية تتسع للجميع.