سوريا: من فسيفساء الحضارات إلى لعبة ليغو

لطالما ظهرت سوريا في خطاب الجغرافيا السياسية كقلب الشرق الأوسط، لا بوصفها مجرد موقع، بل باعتبارها عقدة تاريخية يتقاطع عندها الغزاة، وتنهض فوق ترابها الحضارات ثم تسقط، تاركة أثرًا لا يمحى. أرضٌ تحمل أسماءً قديمة وأصوات لغات انقرضت، مدينة بألف دين وألف لسان، لكنها اليوم مختزلة في هوية واحدة، ضيقة ومصطنعة، لم تكن لها منذ البدء: العروبة.

لكن، هل كانت سوريا عربية حقًا؟ وهل وُلدت بهذه الهوية، أم فُرضت عليها قسرًا مع الزمن، وتم تثبيتها كعقيدة وطنية فوق ركام من التنوع المطعون فيه؟

ما قبل العروبة: فسيفساء ضائعة تحت الرمال

سوريا، قبل أن تكون عربية، كانت سريانية، آرامية، كنعانية، آشورية، هيلينية، رومانية، بيزنطية… كانت أرضًا ناطقة بلغات متعددة، منها ما اندثر ومنها ما لا يزال يُهمس به في الكنائس والبيوت (بروسر، 2012؛ حِتّي، 1963). الكورد سكنوا الجبال الشمالية والشرقية بذاكرة لغوية عريقة (البدليسي، 1597)، والسريان كتبوا المزامير بلغتهم، والأرمن حفروا وجودهم في حلب بعد نجاة مثخنة من الإبادة (1915)، والروم الأرثوذكس أشعلوا شموع النهضة العربية دون أن يُمنحوا مكانًا في سردية الهوية الجامعة. الدروز أسسوا خصوصيتهم اللاهوتية في الجنوب، والعلويون تشكلوا في فضاء معرفي متشابك لا ينتمي إلى قلب الصحراء بل إلى هامش التأمل الغامض.

لم تكن العروبة في سوريا إلا بعد الفتح الإسلامي في القرن السابع الميلادي، حيث دخلت العربية لا كلغة تواصل فحسب، بل كلغة حكم وقانون ودين. ومنذ الدولة الأموية، بدأ التعريب يتحوّل من وسيلة إلى غاية: تعريب الأسماء، المحاكم، السجلات، الذاكرة (الطبري). شيئًا فشيئًا، بدأت اللغات القديمة تتآكل، لا بسبب ضعفها، بل لأن الدولة نفسها أصبحت عدوًا لما لا يُكتب بالحرف العربي.

من الإمبراطوريات إلى الاحتلال: انزلاق طويل في طريق الإنكار

مرّت سوريا بمراحل طويلة من السيطرة، من العثمانيين إلى الفرنسيين، لكن ما لم يُهدم بالقوة العسكرية، هُدم عبر منظومة الأفكار. بعد الاستقلال في عام 1946، لم تُمنح سوريا فرصة تأسيس وطن يعترف بجميع أبنائه. بدلًا من ذلك، جاءت نخب مؤمنة بفكرة "الأمة العربية الواحدة"، رأت في العروبة حلًا للهروب من التعدد، من الأسئلة الصعبة، من الاعتراف بالآخر (أنطونيوس، 1938). وعندما وصل حزب البعث إلى الحكم في عام 1963، تحولت العروبة من انتماء ثقافي إلى دين سياسي (فان دام، 1996).

صار ما هو غير عربي متهمًا تلقائيًا بعدم الولاء. فالكردي أجنبي، والسرياني رجعي، والدروزي انعزالي، والعلوي غامض. أما العربي السني، فصار هوية الدولة ومرجعيتها ومركز الثقل الذي تُقاس عليه شرعية الجميع.

الكرد: تاريخ مصادَر وأحلام مؤجلة

رغم أن الوجود الكوردي في سوريا يسبق الفتح الإسلامي نفسه، فإن هذا الشعب ظل يُعامل كمجرد "مشكلة". في عام 1962، سُحبت الجنسية من عشرات الآلاف منهم، في إجراء تعسفي جعلهم غرباء في أرض أجدادهم (هيومن رايتس ووتش، 1996). مُنعوا من استخدام لغتهم في المدارس، ومُنعت عليهم الأسماء الكردية، وتعرضوا لمحاولات "تعريب" قسرية في المناهج والهوية (فان دام، 1996).

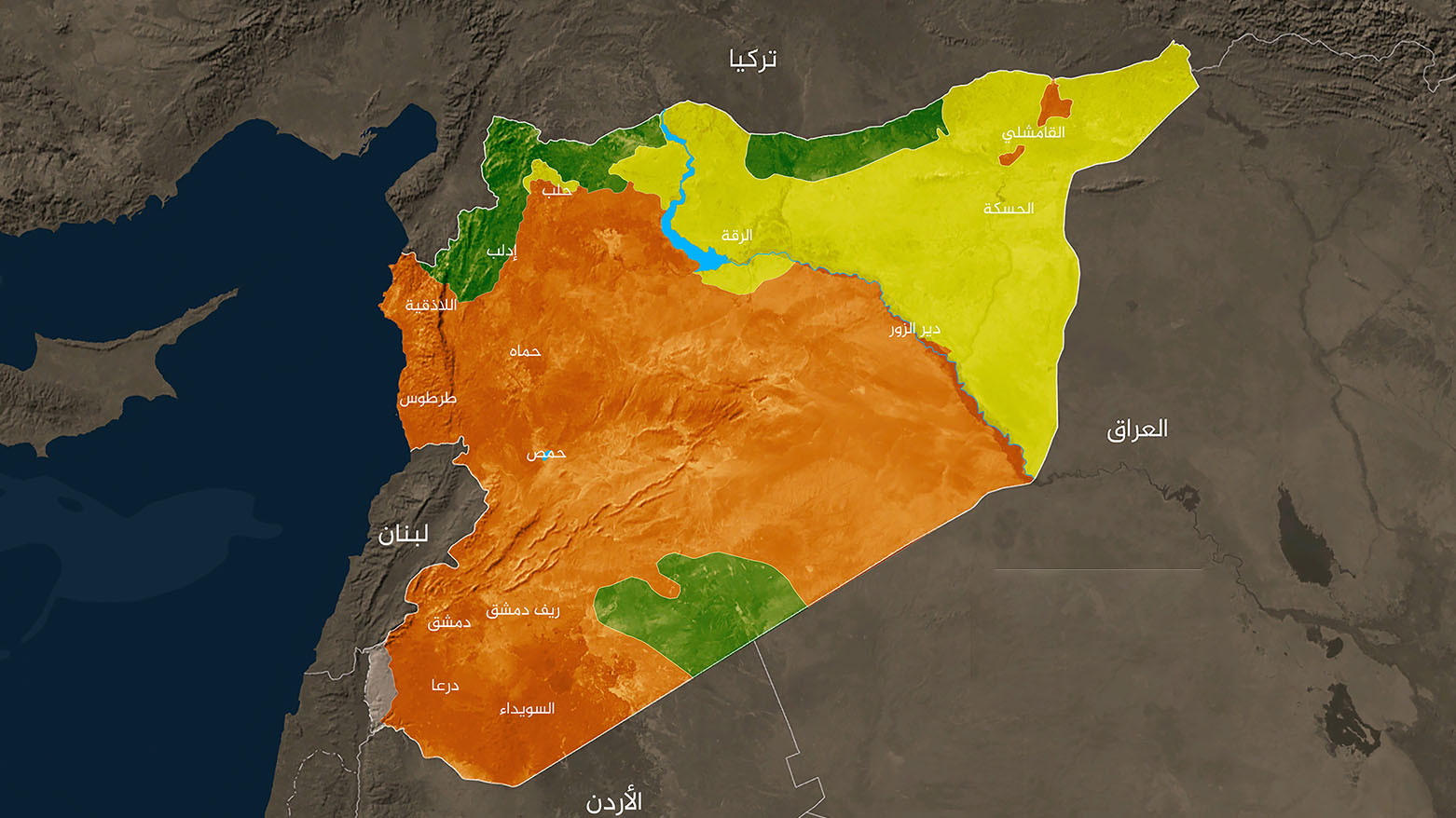

ومع بداية النزاع السوري في 2011، أعلن الكورد أنهم موجودون، لا كمتمردين، بل كمكون أصيل. أسسوا إدارة ذاتية في الشمال الشرقي، حاولت تقديم نموذج مغاير في الحوكمة المحلية والتعددية. لكن هذا الكيان، رغم نجاحاته النسبية، بقي معلقًا في فضاء سياسي لا يعترف به أحد: مرفوض من المركز، محاصر من تركيا، متروك أمريكيًا، ومستهجن روسيًا.

الدروز: الخصوصية بوصفها دفاعًا عن البقاء

في جبل العرب، بنى الدروز لأنفسهم خطًا دفاعيًا غير معلن. رفضوا الانخراط في العنف الأعمى، واحتفظوا بعلاقتهم مع الدولة من باب الضرورة لا القناعة. لكنهم، في الوقت ذاته، لم يجدوا لأنفسهم مكانًا حقيقيًا في معادلة الدولة الحديثة.

لم يُمثّلوا سياسيًا بما يناسب وزنهم التاريخي، رغم أنهم كانوا طليعة الثورة السورية الكبرى ضد الفرنسيين عام 1925 بقيادة سلطان باشا الأطرش (النابلسي، المعهد الفرنسي للدراسات). ولم تُحمَ مناطقهم من التهميش التنموي. ومع كل أزمة وطنية، يُطلب منهم أن يبرهنوا على وطنيتهم، في حين يُستثنون من صياغة المصير السوري. يعيش الدروز اليوم بين عزلة واعية وحنين إلى وطن لا يُعاملهم كخطر، بل كشركاء في البناء.

العلويون: من ضحية إلى متّهم... دون أن يملك القرار

العلويون، الذين خرج من صفوفهم الرئيس السابق، لم يكونوا يومًا كتلة سياسية موحدة. لقد وُضعوا في واجهة الحكم، لكنهم لم يكونوا شركاء فعليين فيه. فبينما تحولت نخب منهم إلى أوليغارشيات نهبت البلاد (هينيبوش، 2019)، سُحق الفقراء في ريف اللاذقية وطرطوس تحت آلة الحرب. دفعوا آلاف القتلى في معارك النظام، وتحولت قراهم إلى خزانات بشرية للحرب، خاصة منذ عام 2012 حيث تصاعدت وتيرة التجنيد الإجباري في مناطق الساحل (سيل، 1988؛ فان دام، 1996).

في حين بقي القرار السياسي مركزيًا، ضيقًا، ومحاطًا بدائرة مغلقة لا تتسع حتى لهم. أصبح العلوي العادي متهمًا بجرائم لم يرتكبها، ومطالبًا بتبرير ولاءٍ لم يختره. يعيش اليوم وسط شعور مزدوج: خيبة من السلطة التي لم تنصفه، وخوف من مستقبل قد يحاسبه جماعيًا على ماضٍ لم يصنعه.

سايكس بيكو والوحدة مع مصر: أوهام كبرى في وطن ممزق

من اتفاقية سايكس بيكو عام 1916، التي قطّعت الشام إلى دول على مقاس المستعمر، إلى تجربة الوحدة مع مصر بين عامي 1958 و1961، ظلت سوريا تبحث عن هوية تُخرجها من أزمتها (أنطونيوس، 1938). لكن الهوية العربية التي فُرضت، بدل أن توحّد، زادت الانقسام. لم تكن العروبة سوى قناع جميل يخفي هشاشة وطن لم يُصغِ إلى مكوناته.

اليوم: دولة بلا ديمقراطية ومجتمع بلا اعتراف

بعد عقود من الحكم الشمولي، وجولات من القمع والتهميش، دخلت سوريا الألفية الثالثة بمشهد سياسي مختنق: ديمقراطية غائبة، أحزاب شكلية، فساد مستشرٍ، اقتصاد منهار، حيث جُعل التهميش الاقتصادي للكرد في الحسكة أو للدروز في السويداء سلاحًا لتركيعهم، وحياة مدنية مفرغة من مضمونها. ومع اندلاع الثورة عام 2011، خرجت كل الهويات الدفينة إلى السطح، لا بحثًا عن الانفصال، بل عن الاعتراف، عن الكرامة، عن موقع في دولة لم تُصغَ على مقاسهم.

ما تبقّى من الفسيفساء

لم يبقَ من لوحة الفسيفساء السورية سوى شظايا تتقاذفها رياح الخارج. سوريا اليوم ليست دولة ذات سيادة، بل ساحة نفوذ: للقوى الدولية والإقليمية.

كل قوة تملك قطعة، وكل مكوّن داخلي أصبح ورقة تفاوض. اللاجئون بالملايين — أكثر من 13 مليون نازح ولاجئ بحسب الأمم المتحدة حتى نهاية 2024 — المدن مدمرة، العقوبات تخنق، والنخب غائبة أو مغتربة. وحده المجتمع المدني يحاول التنفس، بمبادرات شابة خجولة، تبحث في الهامش عما تبقّى من معنى للوطن.

سؤال المصير: من نحن؟

لا يمكن لسوريا أن تُبنى مجددًا قبل أن تُسأل: من نحن؟ هل نحن فسيفساء حقيقية، أم قطع "ليغو" تُركّبها القوى الدولية؟ هل نحن عرب فقط؟ أم أننا سريان وآراميون وأكراد وأرمن ودروز وتركمان أيضًا؟ هل نكتب تاريخنا من أوغاريت، أم من قريش؟

ولكن الاعتراف وحده لا يكفي: كيف نمنع تحوله إلى محاصصة طائفية كما في لبنان؟ وهل يمكن لفيدرالية كردية أن تتعايش مع مركزية عربية؟ وكيف نضمن ألا يُدفع العلوي الفقير ثمن جرائم النخب التي تحمل اسمه؟

الجواب لن يُكتب في الدساتير وحدها، بل في الاعتراف العميق بأن العروبة ليست هي سوريا، بل مجرد صفحة من كتابها. والمطلوب الآن أن يُعاد فتح هذا الكتاب، من أوله، وأن يُكتب من جديد، لا بالعنف، بل بالحق والصدق والعدالة الاقتصادية التي تكسر احتكار النخب.

المصادر:

* فيليب حِتّي، تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين، دار النهار، 1963.

* سبستيان بروسر، اللغة السريانية في بلاد الشام، جامعة توبنغن، 2012.

* شرف خان البدليسي، شرفنامة، 1597.

* الطبري، تاريخ الرسل والملوك.

* جورج أنطونيوس، يقظة العرب، 1938.

* نيكولاوس فان دام، الصراع على السلطة في سوريا، دار رياض الريس، 1996.

* هيومن رايتس ووتش، A Lost Generation: Stateless Kurds in Syria، 1996.

* عبد الغني النابلسي، ثورة الدروز الكبرى، المعهد الفرنسي للدراسات.

* باتريك سيل، الأسد: الصراع على الشرق الأوسط، 1988.

* مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، تقارير عام 2024.

* لطفية خليل، هوية على حافة الهاوية: الأرمن في حلب، 2010.

* رايموند هينيبوش، سوريا: من الثورة إلى الحرب، 2019.