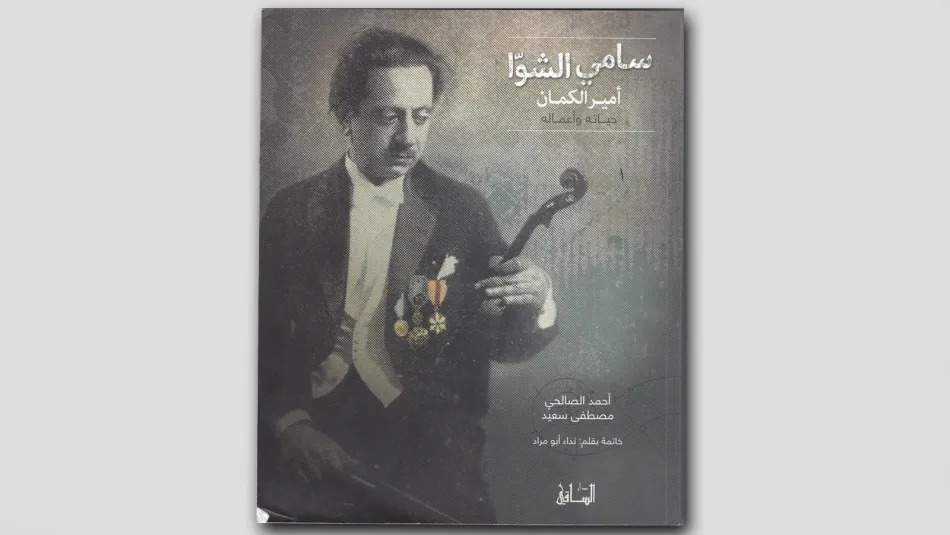

سامي الشوا الكوردي.. أمير الكمان ورفيق عمالقة الطرب ام كلثوم وعبد الوهاب والسنباطي

شهدت مصر عبر تاريخها الطويل انفتاحًا ثقافيًا وفنيًا جعلها بوتقة تنصهر فيها التجارب القادمة من الشرق والغرب معًا، وكان للأكراد نصيب بارز في هذا التفاعل. ومن بين أعظم المبدعين في مجال العزف الموسيقي من الأكراد يبرز اسم الفنان القدير والعازف الفذ سامي الشوا، الذي ارتبط اسمه برحلة سيدة الغناء العربي أم كلثوم، كما كان صديقًا مقرّبًا لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. ويُعد الشوا واحدًا من ألمع من داعبوا أوتار الكمان في القرن العشرين، حتى استحق عن جدارة لقب "أمير الكمان".

عبد الوهاب يعترف بعبقريته

لا يُذكر اسم سامي الشوا إلا ويُستحضر معه تقدير موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، الذي اعتبره أحد أعمدة الموسيقى العربية في القرن العشرين. فقد كان يرى فيه أكثر من مجرد عازف بارع للكمان، بل مدرسة متكاملة أسهمت في إرساء دعائم الحداثة داخل التخت الشرقي، وأضفت على الكمان روحًا جديدة لم تعرفها الآلة من قبل.

أطلق عليه عبد الوهاب لقب "أمير الكمان" مؤكدًا أن أنغامه لم تكن مجرد أصوات موسيقية، بل كانت أشبه بصوت بشري يغني ويتكلم ويحاور. وقد اعتاد عبد الوهاب، المعروف بدقته الشديدة في اختيار العازفين، أن يصف الشوا بالقيمة الاستثنائية التي جعلت للكمان حضورًا مستقلًا في الأغنية المصرية، بعد أن كان مجرد آلة مكمّلة. وأوضح في أكثر من مناسبة أن الجمهور كان يتابع عزف الشوا كما يتابع صوت المطرب، وأن أداءه أسهم في بناء الحالة الطربية وإثرائها. كما لم يتردد في الاعتراف بأن تجربة الشوا أثرت فيه شخصيًا، وأنه تعلم من أسلوبه كيف تتحول الآلة إلى كائن حي ذي شخصية خاصة، وأنه نموذج على قدرة الموسيقى العربية على التطور مع الحفاظ على أصالتها.

الشوا عازفًا خلف أم كلثوم

أما كوكب الشرق أم كلثوم فقد وصفته بأنه "مدرسة قائمة بذاتها"، وأكدت أن العزف على الكمان عنده لم يكن مجرد أداء تقني أو نقل للحن، بل كان حالة وجدانية كاملة ينقلها إلى المستمع. كانت ترى أن ما يميزه هو نجاحه في تحويل العزف إلى غناء صامت مليء بالمشاعر والانفعالات، حتى بدا الكمان وكأنه يتكلم أو يضحك أو يبكي.

من أبرز الأغاني التي شارك فيها خلف أم كلثوم: "توجهت للقاضي" من ألحان الشيخ أبو العلا محمد، حيث جاء الكمان ليحكي القصة موازياً للكلمات. كذلك عزف في "الصب تفضحه عيونه" وأظهر براعة في الحوار اللحني مع صوتها، وفي "أشواق" كشف عن الطابع الرومانسي الرقيق في عزفه، كما شارك في بعض التسجيلات الأولى لـ "هو صحيح الهوى غلاب" من ألحان زكريا أحمد، حيث كان الكمان ركيزة أساسية لبناء الجملة الموسيقية.

كانت أم كلثوم، التي عُرفت بدقة اختيارها للعازفين، ترى في الشوا قيمة لا تعوّض، وتعتبر وجوده ركنًا من أركان نجاحها الفني. وقد شددت على أنه كان مثال الفنان المتواضع، لا يبحث عن إبراز ذاته بقدر ما يسعى لإعلاء شأن الموسيقى وخدمة اللحن. وهكذا أصبحت شهادتها فيه تكريسًا لمكانته وإقرارًا بدوره في النهضة الموسيقية التي عرفتها مصر في النصف الأول من القرن العشرين.

مع سيدة الغناء في بغداد

كانت بغداد آنذاك مركزًا للحراك الثقافي العربي وملتقى للفنانين من مختلف الأقطار. وحين زارتها أم كلثوم للمشاركة في المؤتمر الدولي للموسيقى الشرقية سنة 1932، كانت فرقتها تضم أسماء بارزة من بينهم سامي الشوا، الذي أضفى حضوره بريقًا خاصًا على تلك الأمسية التي جمعت بين الأصالة المصرية والنغم العراقي.

أما عن طفولته، فتلتبس التواريخ بشأنها، لكن أغلب المصادر تجمع على ميلاده بين عامي 1885 و1889. وبالرجوع إلى تعاقده مع شركة "جراموفون" عام 1906، والذي أبرمه مباشرة دون وصي، فلا بد أنه كان قد بلغ الحادية والعشرين، إذ لم يكن القانون المصري آنذاك يسمح بإبرام عقد كهذا إلا بعد بلوغ هذه السن.

من أبرز جسور التلاقي بين الأكراد والمصريين في الموسيقى مقام الكرد، وهو مقام شرقي أصيل نسب إلى الأكراد، وسرعان ما انتشر في المشرق العربي وأصبح جزءًا أصيلًا من السلم الموسيقي المعتمد. وفي مصر، كان لهذا المقام حضور واسع في الأغاني العاطفية والحزينة؛ فقد استخدمه محمد عبد الوهاب مرارًا للتعبير عن الرومانسية والوجدان، وبنى عليه رياض السنباطي أعظم ألحانه لأم كلثوم، حيث يعكس المقام حالة وجدانية عميقة قريبة من روح الإنشاد الصوفي.

عائلة الشوا.. إرث موسيقي ممتد

لم يقتصر إبداع آل الشوا على سامي وحده، بل أنجبت العائلة أسماء أخرى بارزة في مجال الموسيقى، مثل شقيقه أحمد الشوا الذي كان عازفًا بارعًا على مسارح حلب، إضافة إلى الأبناء والأحفاد الذين واصلوا المسيرة، بعضهم بقي في سوريا وآخرون هاجروا إلى مصر أو فلسطين وأسهموا في الحركة الفنية هناك. وقد امتدت شهرة هذه العائلة لتشمل مصاهرات وصلات فنية مع عائلات أخرى في المشرق العربي.

احتفاء الأدباء والغرب بعزفه

ولم يقتصر أثر الشوا على الوسط الموسيقي فحسب، بل حظي باحتفاء الأدباء والشعراء والنقاد في مصر والوطن العربي ودول المهجر. كما نال إعجاب عدد من المثقفين الغربيين؛ فقد حضر الكاتب الأميركي جون ديوي حفله في كولومبيا عام 1933، وكتب قائلاً: "الموسيقى التي أسمعها من هذا النابغة تبدو وكأنها تتمخض عنها الطبيعة مباشرة وبغير وساطة". أما جبران خليل جبران فقد رسم له بورتريهًا بالفحم وأهداه إليه تقديرًا لموهبته.

الشريعي ومدرسة المقام الكوردي

وفي العقود التالية، وجد ملحنون كبار مثل كمال الطويل وبليغ حمدي في مقام الكرد وسيلة للتعبير الدرامي المكثف، فيما كان عمار الشريعي يردد أن المقامات الشرقية ومنها الكرد تمثل كنزًا ينبغي تطويره في إطار الموسيقى الحديثة دون التخلي عن الهوية. وهكذا أصبح مقام الكرد جزءًا أصيلًا من الهوية السمعية للمصريين، حتى وإن لم يربطوه مباشرة بأصوله الكردية.

ولعبت الموسيقيون ممن جاءوا من اصول كردية دورا مهما سواء من أكراد كردستان أو حلب مثل سامي الشوا الذى تعود أصوله إلى أسرة كردية من مدينة حلب في سوريا. عائلة الشوّا كانت من العائلات الفنية العريقة التي اهتمت بالموسيقى، وقد اشتهرت بإتقانها العزف على الكمان والآلات الوترية. انتقل سامي الشوّا في شبابه إلى مصر، وهناك وجد البيئة الخصبة التي احتضنت موهبته، فصار واحدًا من أبرز

لقد أسهم كورد آخرون أيضًا في المشهد الموسيقي المصري، سواء من خلال العزف ضمن فرق موسيقية زائرة أو عبر المشاركة في مهرجانات الفنون الشعبية الحديثة.

س وبرغم أن الغناء الكردي لم يترسخ كتيار مستقل في مصر، فقد تسلل عبر المقامات والألحان إلى وجدان المصريين، مضيفًا إلى ذائقتهم طابعًا يجمع بين الحزن الشجي والفرح الراقص، وهو ما ينسجم مع الروح المصرية.

إن علاقة الكورد بالموسيقى المصرية لم تكن عابرة، بل امتداد لعلاقة عميقة ربطت منذ قرون بين وادي النيل وجبال كردستان. وكما دخل الأكراد إلى مصر عبر السياسة والدين والتصوف، دخلوا أيضًا عبر الموسيقى. ومن سامي الشوا إلى مقام الكرد، تظل هذه العلاقة شاهدًا على أن الفن لا يعرف الحدود، وأن الأكراد كانوا دومًا جزءًا حيًا من النسيج الموسيقي العربي والمصري.