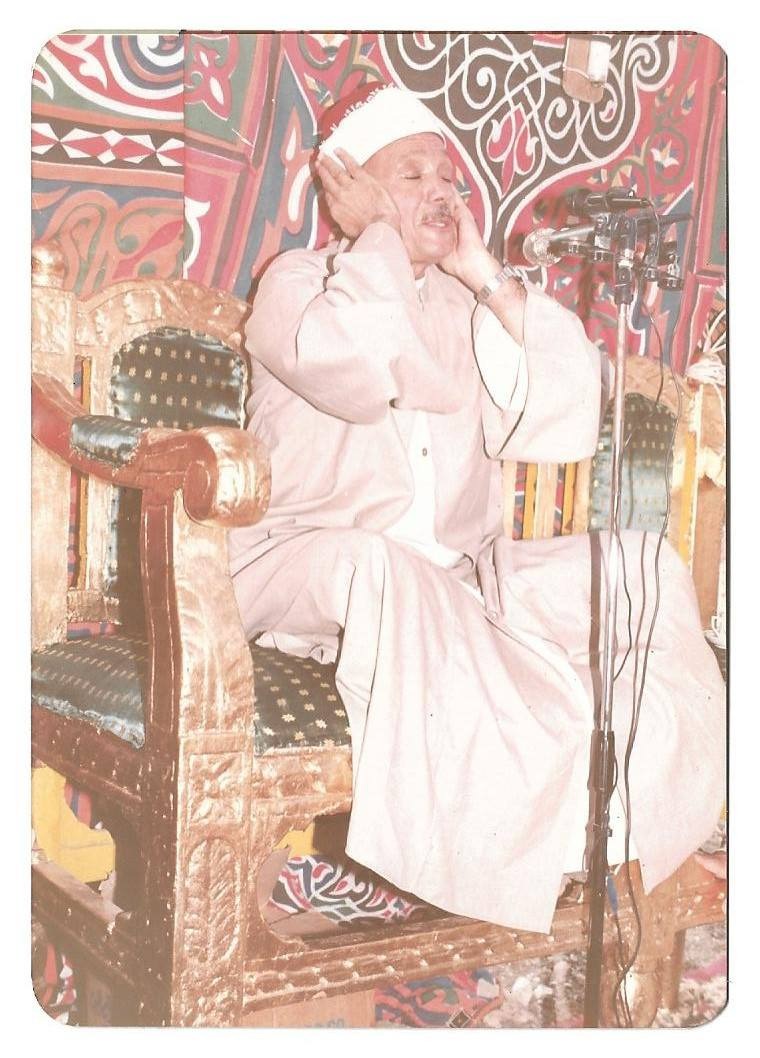

أحيا رمضان في بغداد والموصل..عبد الباسط عبد الصمد الكوردي الجذور والمصري الهوية ومقرىء إذاعات العالم

اسمه مرادفًا لفن التلاوة التي تخترق الحدود بلا جواز سفر. إنه الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، صاحب المدرسة الأكثر انتشارًا وتأثيرًا في تاريخ التلاوة الحديثة، ليس في العالم العربي والإسلامي فقط، بل في كل أنحاء العالم، حيث لا يكاد يوجد حافظ قرآن أو قارئ ناشئ إلا ومرّ يومًا من بوابة “عبد الباسط” أو حاول تقليده أو استلهم منه شيئًا.

لقد أصبح عبد الباسط مدرسة قائمة بذاتها، مدرسة يُحتذى بها في الأداء، والنَفَس الطويل، والتمكن من المقامات، والقدرة المذهلة على الجمع بين خشوع التلاوة وجمال النغم دون أن يفقد القرآن هيبته أو جلاله. لهذا السبب، لم يكن مجرد قارئ شهير، بل تحوّل إلى ظاهرة عالمية، تردد صداها في المساجد الكبرى، والإذاعات الرسمية، وبيوت البسطاء، وحتى في تسجيلات تُسمع في أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا كما لو كانت جزءًا من ذاكرة بشرية مشتركة.

وإذا كان الشيخ عبد الباسط قد ارتبط في أذهان كثيرين بمصر وصعيدها تحديدًا، فإن سيرته تحمل جذورًا ممتدة أبعد من حدود الجغرافيا المصرية. فبينما يعرفه العالم كأحد أعظم قراء القرآن في مصر، يرى كثيرون من الأكراد أن بينهم وبينه رابطة دم أو أصل، وهو ما فتح بابًا واسعًا للحديث عن جذوره الكوردية، وعن الحكاية التي ترددت طويلًا داخل عائلته، وأكدتها الأسرة في أكثر من مناسبة، بأن جدهم الأكبر جاء من كوردستان إلى صعيد مصر في رحلة زيارة لأحد أصدقائه، ثم استقر هناك ولم يعد.

وتقول الروايات المتداولة داخل الأسرة إن الجد الأكبر كان أزهريًا، أو على الأقل كان يحمل خلفية دينية قوية، وجاء إلى مصر في زمن كانت فيه القاهرة والأزهر الشريف قبلة العلم الديني، ووجهة طبيعية لكثير من علماء الكورد وطلابهم، الذين وفدوا إلى الأزهر عبر قرون طويلة، ودرسوا على أيدي كبار علماء القراءات والفقه واللغة، ثم عاد بعضهم إلى بلادهم، بينما استقر آخرون في مصر، وامتزجوا بالمجتمع المصري، وبخاصة في الصعيد الذي كان يحتضن الوافدين ويمنحهم جذورًا جديدة.

ومن هنا، لم يكن غريبًا أن يشعر شباب كورد من حفظة القرآن، ممن تربوا على تلاوات عبد الباسط، بأن صوته ليس غريبًا عنهم، بل يحمل شيئًا من روحهم القديمة، وأنه قريب منهم ليس فقط بالحب، بل بالنسب أيضًا. ومع انتشار هذه الحكاية، صار الشيخ عبد الباسط في الوعي الشعبي الكوردي “ابنًا من أبنائهم”، حتى لو بقيت هويته الرسمية مصرية خالصة، وسيرته مرتبطة بتاريخ التلاوة في القاهرة والإذاعة المصرية.

أحب بغداد وزارها مرات وقرأ في الموصل وقال أن أهلها يتميزون بالطيبة،حيث كان استقبالهم له أشبه بعودة شيء ضائع إلى مكانه الطبيعي. أحبه أهل الموصل بصدقٍ خاص، وأدركوا سريعًا أنه ينتمي إليهم بطريقة ما، حتى لو لم يعلنها على المنابر

لكن ما لا يختلف عليه أحد، عربًا وكوردًا ومسلمين من كل الجنسيات، أن عبد الباسط عبد الصمد لم يكن قارئًا عاديًا، بل كان سفيرًا للقرآن بصوته، يحيي ليالي رمضان في بغداد والموصل وكوردستان، وتستقبله الجماهير في سوريا والأردن كما تستقبل نجمًا استثنائيًا، له مريدوه ومحبو طريقته، بل إن كثيرًا من القراء في هذه البلاد صاروا يقلدون “مدرسته” في الأداء والتنغيم وطريقة الانتقال بين المقامات.

حين ينساب صوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد في تلاوة القرآن الكريم، لا يرى المستمع أمامه سوى مصر؛ مآذنها العتيقة، وكتاتيبها العامرة، ومدرستها المتفرّدة في فن التلاوة. ذلك الصوت الذي استحق بجدارة لقب "الحنجرة الذهبية" لم يكن مجرد أداء جميل، بل حالة روحانية كاملة، ترفع السامع من الأرض إلى السماء، وتمنحه شعورًا نادرًا بأن الآيات تُتلى من داخل القلب لا من الحنجرة فقط.

ومع أن عبد الباسط ظلّ في الوجدان الشعبي رمزًا مصريًا خالصًا، فإن خلف هذه الهوية الراسخة حكاية أخرى تعود بجذورها إلى جبال كوردستان، وتكشف فصلًا من فصول الامتزاج الإنساني الذي صاغ الشخصية المصرية عبر التاريخ. فالرجل الذي وُلد في صعيد مصر، وتحديدًا في قرية "المراعزة"، حمل في دمه رواية عائلية قديمة عن جدٍ جاء من كوردستان إلى جنوب مصر، ثم استقر هناك ولم يعد.

هذه القصة التي تداولها الناس لسنوات، لم تعد مجرد حكاية شعبية، بعدما أكد أبناء الشيخ عبد الباسط أنفسهم أن للعائلة جذورًا كوردية، وأن أحد الأجداد هاجر منذ قرون من مناطق كوردستان العراق أو تركيا، في زمن كانت فيه حركة التنقل بين أقاليم الدولة العثمانية أمرًا مألوفًا، سواء طلبًا للعلم أو الرزق أو الاستقرار.

ويقول طارق عبد الباسط عبد الصمد، نجل الشيخ، إن هذا الأمر متوارث داخل الأسرة، وليس ادعاءً أو رواية عابرة، لكنه في الوقت ذاته لا يحمل أي معنى سياسي أو عرقي، بل هو جزء من التاريخ العائلي فقط. ويضيف أن العائلة اندمجت اندماجًا كاملًا في المجتمع الصعيدي، واستقرّت في قنا ثم أرمنت، وتشكلت هويتها المصرية عبر أجيال طويلة من المصاهرة والانتماء للأرض الجديدة.

في هذا المناخ تربّى الطفل الذي سيصبح لاحقًا أحد أعظم قرّاء العالم. حفظ القرآن في سن مبكرة، وتعلّم في الكتّاب على الانضباط والدقة، ثم تشكل وعيه الفني تدريجيًا حتى صار صوته ظاهرة فريدة. تميز عبد الباسط بقوة استثنائية في الطبقات العالية، وبقدرة نادرة على طول النفس، وتحكم مذهل في مخارج الحروف، فضلًا عن موهبة جعلته قادرًا على صعود المقامات القرآنية دون أن يفقد خشوعه أو اتزانه.

ورغم أن البعض حاول تفسير قوة صوته بأنها امتداد لبيئته الأولى أو لجذوره الجبلية، فإن الحقيقة أن موهبته لم تكن لتصبح مدرسة عالمية لولا أنه تشرّب المدرسة المصرية في التلاوة، وتمكن من علم القراءات وأحكام التجويد، وامتلك حسًا نادرًا جعله يوازن بين الجمال الفني والوقار الديني، وهو ما صنع منه قارئًا لا يتكرر.

ومع انتقاله إلى القاهرة واعتماده في الإذاعة المصرية، انفتح أمامه العالم. لم يعد عبد الباسط مجرد قارئ مشهور في مصر، بل تحوّل إلى صوت إسلامي عالمي، تسمعه البيوت والمساجد في رمضان، وتُستعاد تسجيلاته في المناسبات الكبرى، حتى صار حضوره جزءًا من ذاكرة المسلمين أينما كانوا.

وفي العراق وكوردستان، كان حضوره استثنائيًا. فقد بدأ زياراته المتكررة للعراق منذ عام 1950، وكانت تلك الرحلات أشبه بعودة رمزية إلى الجذور، أو لقاء روحي بين صوت خرج من صعيد مصر وبين أرض يرى أهلها فيه امتدادًا لهم. وفي بغداد والموصل، ازدحمت المساجد بالجماهير التي جاءت لتسمع "الصوت الملائكي"، كما وصفه كثيرون، وظل تأثيره ممتدًا حتى صار له مريدون من القرّاء الشباب الذين حاولوا تقليد طريقته وتعلّم مدرسته.

لم يكن عبد الباسط قارئًا محليًا، بل قارئًا عابرًا للقارات. وفي حديث أبناء الشيخ عن مسيرته، يؤكدون أنه قرأ في أشهر مساجد العالم الإسلامي، وفي مقدمتها المسجد الحرام بمكة المكرمة، والمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، والمسجد الأقصى بالقدس، والمسجد الأموي في دمشق، والمسجد الإبراهيمي في الخليل بفلسطين.

كما قضى نحو عشر سنوات في الكويت يحيي ليالي رمضان في مساجدها، وقرأ في مساجد الإمارات بمختلف إماراتها، بينما أمضى آخر سبع سنوات من حياته يحيي ليالي الشهر الكريم في دولة قطر. ولم يتوقف نشاطه عند العالم العربي، بل طاف بكثير من البلاد الإسلامية والأوروبية والأميركيتين، حتى صار اسمه علامة مسموعة في كل مكان.

ومع هذا الانتشار الهائل، ظل أبناء الشيخ يؤكدون أن الحديث عن أصول العائلة لا يجب أن يطغى على القيمة الحقيقية لإرثه. فتميز عبد الباسط لم يكن في الدم أو النسب، بل في الإتقان، والإخلاص، والموهبة التي سخّرها لخدمة القرآن حتى صار صوته أحد أشهر الأصوات في التاريخ الإسلامي الحديث.

وربما كانت قصة عبد الباسط عبد الصمد أكبر من مجرد حكاية جذور. إنها حكاية مصر نفسها، البلد الذي لم يكن يومًا أرضًا مغلقة، بل ملتقى حضارات وأعراق وثقافات. بلد احتضن الجد القادم من كوردستان، ثم منح العالم حفيدًا صار صوته ملكًا للجميع، لا يخص شعبًا دون آخر.

واليوم، يفتخر الكورد بأن في عروق الشيخ دمًا كورديًا، كما يفتخر المصريون بأنه ابن أرضهم ونيلهم. والحقيقة أن هذا الفخر المزدوج لا يتناقض، بل يؤكد أن العبقرية لا تُختزل في أصلٍ واحد، وأن القرآن الذي تلاه عبد الباسط لم يكن يومًا حكرًا على جغرافيا أو قومية.

لم يكن متزمتا فعندما سؤال عن هل يسمع الموسيقى والغناء أجاب بأنها شيء محبب على النفس وأنه يستمع إلى سيدة الغناء العربي أم كلثوم، ولا يرى حرمة في سماعها لأنه تتغنى بكلمات تريح النفس ويكفى انها تغنت بأشعار أحمد شوقى، وتغنت "ولد الهدى فالكائنات ضياء".

حمل القابا كثيرة أهمها لقب لُقّب "صوت مكة". حفظ القرآن الكريم على يد الشيخ محمد الأمير شيخ كتاب قريته. أخذ القراءات على يد الشيخ المتقن محمد سليم حمادة. دخل الإذاعة المصرية سنة 1951م، وكانت أول تلاواته من سورة فاطر. عُيّن قارئًا لمسجد الإمام الشافعي سنة 1952م، ثم لمسجد الإمام الحسين سنة 1958م خلفًا للشيخ محمود علي البنا. ترك للإذاعة ثروة من التسجيلات، إلى جانب المصحفين المرتل والمجود، ومصاحف مرتلة لبلدان عربية وإسلامية. جاب بلاد العالم سفيرًا لكتاب الله، وكان أول نقيب لقراء مصر ورحل عام 1988 ميلادية .